可預測可控制的化學反應調控一直以來都是化學領域的一個研究熱點。在系綜反應層面,化學反應調控已經得到了長遠的發展,相關的底物/催化劑結構修飾、化學反應條件改變、外界條件(如光照)刺激等策略已經相對成熟。然而,在微觀層面上化學反應的精準調控仍有待進一步探索。目前,在單分子尺度下的化學調控極具挑戰性,它的實現可以提供化學反應機理的豐富細節,并有望發現微觀層面更多的新奇現象與創新應用。由于催化反應應用廣泛,它的精準調控從系綜層面到單分子層面的跨越将具有重要意義。

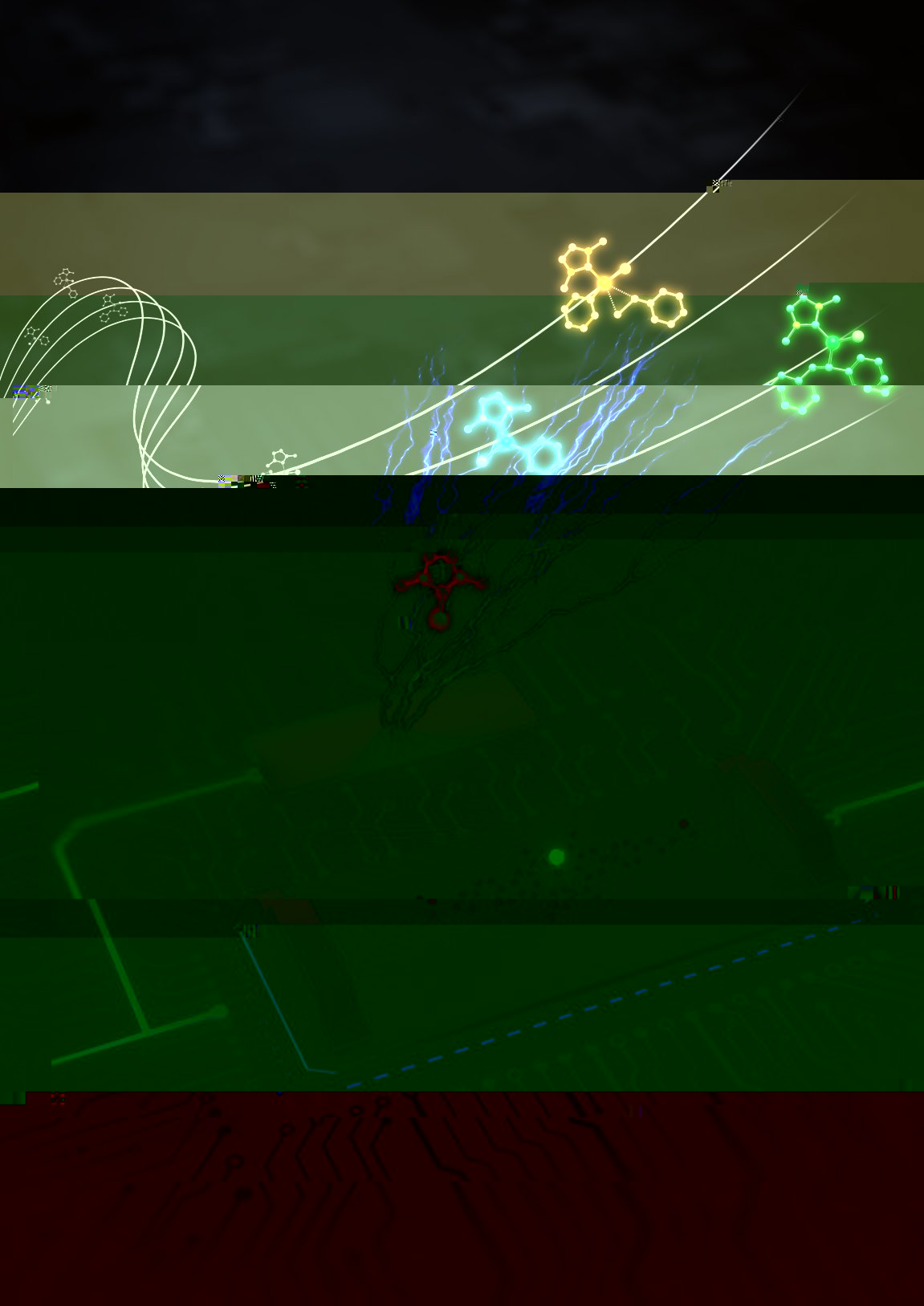

近日,beat365官方网站郭雪峰教授課題組、beat365材料科學與工程學院莫凡洋教授課題組和加利福尼亞大學洛杉矶分校Kendall N. Houk教授課題組合作發展了一種通過施加栅極電壓實現的單分子催化反應精準調控方法,不僅實現了對Mizoroki-Heck偶聯的反應路徑可視化監測與本征機理研究,還從不同維度實現了對Mizoroki-Heck偶聯反應的調控:(1) Pd(0)配合物分子軌道能級的調控;(2) 反應開關的調控;(3) 轉化頻率(TOF)的調控;(4) 栅極電壓對基元步驟反應速率的調控等(圖1)。

圖1 栅極電壓調控的單分子钯催化Mizoroki-Heck偶聯反應示意圖

郭雪峰課題組長期緻力于碳基單分子平台技術的發展與化學反應動力學以及器件物性的研究。近期,他們和合作者基于單分子平台的動力學研究已經實現了催化反應的反應路徑的分辨(Nat. Nanotechnol. 2021, 16, 1214),有機小分子催化的電學譜研究(Matter 2021, 4, 2874),溶劑的微觀結構研究(JACS Au 2021, 1, 2271),反應同位素效應研究(J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 3146),聚集誘導發光研究(Matter 2022, 5, 1224.),光緻異構研究(Adv. Sci. 2022, 9, 2200022)等等。栅極電壓精準調控催化反應的發展進一步拓展了碳基單分子平台技術的應用範圍,并為發展新化學、新器件提供了潛在的應用策略。

郭雪峰課題組、莫凡洋課題組與合作者首先将氮雜卡賓-钯配合物通過共價鍵連接到了具有納米間隙的石墨烯點電極間,然後通過設計實驗确定了連接配合物的催化活性以及單分子器件的成功構築。莫凡洋課題組利用人工智能為高效準确地分析單分子平台測得的高精度數據,編寫代碼實現了對電流态種類的确定以及電流态轉換的統計(圖2a‒c)。再結合電流态的歸屬實驗,他們實現了對Mizoroki-Heck偶聯的原位實時監測以及反應路徑的可視化(圖2d)。

圖2 電流态的統計分析和反應路徑的可視化

在反應路徑可視化的基礎上,他們進一步在單分子器件上引入栅極,通過電學測試确定了栅極電壓可以有效調節電極間連接分子的最高占據分子軌道(HOMO)-最低未占分子軌道(LUMO)能級(圖3a)。當施加的栅極電壓較大時,分子橋催化的Mizoroki-Heck偶聯被完全抑制,而且随栅極電壓方向不同,Mizoroki-Heck偶聯反應停留的中間體也會不同;交替施加0 V / 2 V或0 V / ‒2 V的栅壓,即可實現Mizoroki-Heck偶聯反應的開關(圖3b‒c)。當栅極電壓相對溫和時(介于2 V和‒2 V之間),Mizoroki-Heck偶聯反應可以進行,而且反應的轉化頻率(TOF)可以被不同的栅極電壓調控。栅極電壓引入的電場對催化循環内的氧化加成、烯烴配位、烯烴插入、β-H消除和還原消除基元反應的動力學過程具有不同趨勢和程度的調節,這些基元反應的調節共同造成了催化反應轉化頻率(TOF)的調控。

圖3 栅極電壓調控的Mizoroki-Heck偶聯反應

單分子催化反應的栅極電壓精準調控方法無需改變連接催化劑分子的結構,不僅可以實現反應開關和轉化頻率的調節,還可以實現往往被忽視的基元反應的調控,實現了對Mizoroki-Heck偶聯反應更為全面的多維度調控,為研究催化反應機理和設計新的催化反應提供了一種可供選擇的新策略。此外,反應的實時可控開關、電流态大小的栅壓調控等結果的實現也表明該工作在新型分子器件設計中具有潛在應用。

該工作于8月5日以“Precise electrical gating of the single-molecule Mizoroki-Heck reaction”為題在線發表在Nature Communications雜志上(DOI:10.1038/s41467-022-32351-8)。該工作的共同通信作者為beat365郭雪峰教授、beat365莫凡洋教授和加利福尼亞大學洛杉矶分校Kendall N. Houk教授,共同第一作者分别是莫凡洋/郭雪峰課題組的張雷、郭雪峰課題組的楊晨和Kendall N. Houk課題組的盧晨曦。研究得到了國家自然科學基金委、科技部和北京分子科學國家研究中心的聯合資助。

原文鍊接: https://www.nature.com/articles/s41467-022-32351-8