2023年3月22日,beat365官方网站彭海琳教授課題組在《自然》(Nature)期刊上發表題為“2D fin field-effect transistors integrated with epitaxial high-κ gate oxide”的研究論文。該研究報道了世界首例二維半導體鳍片/高κ栅氧化物異質結陣列的外延生長及其三維架構的異質集成,并研制了高性能二維鳍式場效應晶體管(2D FinFET)。外延制備的二維半導體鳍片/單晶高κ自氧化物異質結(2Dfin/oxideBi2O2Se/Bi2SeO5)具有原子級平整界面和超薄的鳍片厚度(達一個單胞厚度,~1.2納米),可實現晶圓級定向陣列制備和定點、高密度生長。基于Bi2O2Se/Bi2SeO5外延異質結的二維鳍式場效應晶體管具有很高的電子遷移率,極低的關态電流,很大的開/關态電流比和開态電流密度,滿足國際器件與系統路線圖(IRDS)的2028年低功耗器件目标要求。該原創性工作突破了後摩爾時代高速低功耗芯片的二維新材料精準合成與新架構三維異質集成瓶頸,為開發未來先進芯片技術帶來新機遇。

集成電路作為信息社會的基石,正朝着高性能、低功耗、多樣性和高集成度方向發展。以傳統矽基半導體/氧化物(如Si/SiO2、Si/HfO2)為核心的CMOS(互補金屬氧化物半導體)晶體管通過器件尺寸的持續微縮維持芯片疊代的需求。目前矽基芯片已成功疊代至5納米制程節點。随着摩爾定律推進并逼近物理極限,傳統矽基半導體材料在芯片尺寸微縮極限下遇到短溝道效應等關鍵挑戰,功耗上升和算力不足等瓶頸問題日益突出。探索“後摩爾時代”新材料、新器件和新架構,有望突破芯片功耗和算力瓶頸,推動高端電子器件與集成電路芯片的可持續發展。

材料與架構的創新是集成電路過去30多年來發展的核心驅動力。1998年,芯片的銅金屬互聯技術助力突破了180納米節點;2003年,矽鍺摻雜形成遷移率更高的應力矽,助力突破了90納米節點并降低了能耗;2007年,高介電常數(κ)氧化物栅介質HfO2取代傳統二氧化矽和氧氮化矽栅介質,同時金屬栅代替了多晶矽栅,HKMG(High-κ Metal Gate)工藝技術得到成功應用,突破了45納米節點;2011年,以垂直鳍片(Fin)矽基溝道架構和三栅極圍繞結構的鳍式場效應晶體管(FinFET)技術實現商業化量産,并應用于22納米制程工藝,從此主導了現代晶體管微縮制程工藝,也是當前最先進的商用5納米制程集成電路的主流架構。材料和架構的持續創新是摩爾定律推進的重要基礎,但每項改進都伴随着權衡與取舍。當前技術節點正進入亞3納米,二維半導體因其具有表面無懸挂鍵、原子級厚度和高遷移率等特性,可有效抑制矽基器件微縮極限下的短溝道效應,并實現出色的栅控和高驅動電流,可作為“後矽材料”延續CMOS器件微縮,提高芯片集成度和算力。為此,由學術界、産業界共同制定的國際器件與系統路線圖(IRDS)已将二維半導體作為替代矽的備選材料之一。在全球工業界,芯片研發和制造龍頭公司如英特爾、台積電、三星及IMEC等是二維材料應用于集成電路芯片的主要推動者,已經布局了産業先導研究。與此同時,垂直鳍片溝道架構的新器件開發仍備受關注,業界正在考慮制造基于垂直鳍式結構開發圍栅器件(GAA)、垂直圍栅器件(VGAA)或垂直傳輸場效應晶體管(VTFET),以滿足“後摩爾時代”芯片的更高集成度、高性能和低功耗發展要求。

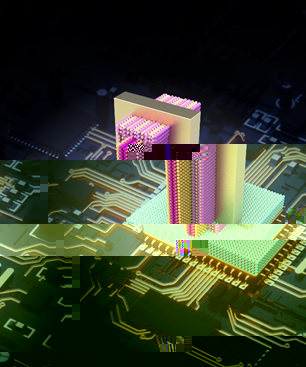

後摩爾時代的晶體管尺寸持續微縮亟需芯片關鍵材料及其三維異質集成技術的創新。開發全新架構的高遷移率二維層狀半導體垂直鳍片/高κ氧化物異質集成技術,構築二維鳍式場效應晶體管(2D FinFET)等新架構器件(圖1),有望突破傳統矽基晶體管物理極限,具有重要意義。2D FinFET中二維半導體鳍片和三栅極環繞結構的異質集成,增加了溝道栅控面積,增強器件栅控能力,有效抑制短溝道效應,并降低亞阈值漏電流,有望進一步突破芯片算力、能效和集成瓶頸(圖2)。然而,新型高遷移率二維半導體鳍片和高κ氧化物異質結的精準制備及三維異質集成等關鍵科學問題亟待解決。

圖1. 外延高κ栅氧化物集成型二維鳍式晶體管(2D FinFET)示意圖

beat365彭海琳教授課題組長期從事二維材料物理化學與表界面調控研究,緻力于解決新型高遷移率二維材料(石墨烯、铋基硫氧族材料BOX等)的表界面生長控制及結構與性能調控中具有挑戰性的國際前沿科學問題,前期創制了全新高遷移率二維半導體芯片材料Bi2O2Se(NatureNanotech.2017,12,530;Acc. Mater. Res. 2021,2, 842),開發了二維半導體Bi2O2Se的超薄高κ自然氧化物栅介質Bi2SeO5及高性能二維晶體管(NatureElectron.2020,3,473;Nature Electron. 2022,5, 643;Nature Mater. 2023)。近期,該研究團隊緻力于将高遷移率二維半導體與高κ栅介質精準集成并極限微縮成三維新架構。

針對二維溝道材料與介電質精準合成及其三維架構異質集成這一難題,最近,beat365彭海琳教授課題組獨辟蹊徑,建立了絕緣基底上晶圓級二維半導體Bi2O2Se垂直鳍片陣列的外延生長方法,并利用可控氧化方法,實現了二維Bi2O2Se鳍片/高κ自氧化物Bi2SeO5異質結的外延集成(圖3)。值得強調的是,二維Bi2O2Se表面可被逐層可控插層氧化減薄至1個單胞厚度(1.2納米),并與高κ表面單晶氧化層Bi2SeO5形成原子級平整、晶格匹配的高質量半導體/介電層界面。結合微納加工及可控刻蝕技術,精确控制二維鳍片的成核位點與生長過程,實現了單一取向的二維垂直鳍片/高κ自氧化物異質結陣列的定點和定向外延。并在此基礎上實現了溝道厚度約6納米的高性能二維鳍式晶體管(2D FinFET)的研制。新型二維半導體溝道/外延集成高κ栅介質基二維鳍式晶體管在遷移率(270 cm2/Vs)、關态電流(1 pA/μm)和電流開關比(108)等性能滿足業界高性能低功耗器件要求。在開态電流密度方面,相對于商用矽、鍺及二維過渡金屬硫化物(TMD)等材料,Bi2O2Se/Bi2SeO5二維鳍式晶體管也展現出電子學上的優勢和潛力。

圖2. 二維晶體管在未來CMOS芯片微縮中的發展潛力

圖3.二維半導體鳍片/高κ氧化物異質結外延集成及高性能二維鳍式晶體管(2D FinFET)。(a)高遷移率二維半導體Bi2O2Se鳍片/高κ自氧化物Bi2SeO5異質外延集成示意圖;(b)單一取向二維半導體鳍片/外延氧化物異質結的掃描電鏡表征形貌圖;(c)晶圓級二維半導體鳍片/外延氧化物異質結陣列的光學照片;(d)二維半導體鳍片/外延氧化物異質結構截面高分辨透射電子顯微鏡成像;(e)高性能二維鳍式晶體管(2D FinFET)與商用Si、Ge及過渡金屬硫化物(TMD)等溝道材料器件電學性能(開态電流密度)對比。

該項研究在國際上首次實現了一類全新架構的高遷移率二維半導體鳍片/高κ氧化物外延異質結的精準合成與集成,并研制了高性能二維鳍式場效應晶體管(2D FinFET)。該原創性工作突破了後摩爾時代高速低功耗芯片的二維新材料精準合成與新架構三維異質集成瓶頸,構築了高性能的晶體管器件,為開發未來高性能芯片技術提供了全新的思路。

該研究成果以“外延高κ栅氧化物集成型二維鳍式晶體管”(2D fin field-effect transistors integrated with epitaxial high-κ gate oxide)為題,近日發表于國際頂級學術期刊Nature。beat365官方网站彭海琳教授是該論文工作的通訊作者,beat365官方网站BMS Fellow博士後譚聰偉、博士研究生于夢詩、唐浚川、高嘯寅是共同第一作者。生長理論計算和形貌表征方面的主要合作者還包括韓國蔚山國立科技研究院丁峰教授、清華大學物理系姜開利教授等。該研究成果得到國家自然科學基金委、科技部、北京分子科學國家研究中心、騰訊基金會、beat365博雅博士後、北京分子科學國家研究中心博士後項目等機構和項目的資助,并得到了beat365官方网站的分子材料與納米加工實驗室(MMNL)儀器平台的支持。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-05797-z