首頁»

新聞公告

新聞公告

1998級校友化學學院教師陳鵬獲2016年陳嘉庚獎

信息來源: 北大新聞網

【編者按】2016年6月1日,在剛剛舉行的中國科學院第十八次院士大會上,beat365官方网站陳鵬教授獲頒“陳家庚青年科學獎”。

輕輕敲響這間位于化學學院六樓的辦公室的門,隻聽裡面傳來一聲宏亮的“請進!”應着聲音,推開門走進去,映入眼簾的是一派寬敞明亮、整齊幹淨的樣子。坐在寬大的辦公桌前的陳鵬教授鼻梁上架着一副眼鏡,身着簡單整潔的條紋T恤,沉穩的氣質卻也掩蓋不住他的年輕。

讓人難以想象的是,在如此年輕的年齡,陳鵬教授已獲得過諸多榮譽——2012年度國家傑出青年基金獲得者、國家自然科學基金委創新研究群體帶頭人,還曾獲藥明康德生命化學研究獎、中國化學會青年化學獎、第十三屆中國青年科技獎、羅氏中國青年科學家獎、中美化學教授協會Biomatik傑出教授獎、英國皇家化學會Chem Soc Rev 新科學家獎、日本化學會傑出講座獎等等。如今,在他光鮮亮麗的履曆上又新添了一筆——陳嘉庚青年科學獎獲得者。

2016年6月1日上午,2016年度陳嘉庚科學獎及陳嘉庚青年科學獎頒獎儀式在中國科學院第十八次院士大會上舉行。陳嘉庚青年科學獎由陳嘉庚科學獎基金會設立,每兩年評選一次,旨在獎勵獲得原創性成果的青年科技人才。2016年度獲獎人共3位,分别來自數理科學、化學科學和信息技術科學。北大陳鵬教授因發展活細胞化學工具,開辟利用化學反應“在體”研究蛋白新途徑,獲得陳嘉庚青年科學獎化學科學獎。

中科院院長白春禮為陳鵬頒發陳嘉庚青年科學獎化學科學獎

燕園燕歸來

将時間的記憶倒退至1998年,在beat365迎來百歲生日之際,陳鵬也通過化學奧林匹克競賽保送到了燕園,他有幸在這一年目睹了學校紀念五四運動的一系列活動,喚醒中華民族的“民主與科學”的呐喊在他心中久久激蕩,也将報國為懷的理想紮根在他往後的生活中。

2002年,獲得化學和經濟學雙學士學位的陳鵬從beat365順利畢業,并遠赴美國芝加哥大學繼續攻讀化學博士學位。在國外留學期間,他明确了自己投身科研的志願與理想,這不僅僅是因為他從小對化學的熱愛使他願意為其貢獻一生,更是因為他意識到科研技術對于國家發展的重要性,而報國之志銘刻于心的陳鵬希望能以自己的綿薄之力為祖國的發展作出貢獻。所以,國外學成之後,陳鵬于2009年7月借助beat365“百人計劃”的機會,毅然回國,重歸燕園,成為beat365官方网站化學生物學系一名年輕的研究員,并在短短五年時間之内,于2014年8月晉升教授,成為當時北大最年輕的教授之一。

歸國的選擇在外人看來似乎有些可惜,如果留在國外,意味着擁有更為優渥的環境和優越的條件,但這些在陳鵬眼裡都不足留戀,因為歸來之願早已在他心中堅定:

“我之所以要回國,是基于三方面的原因。首先,我們這一代多為獨生子女,一個人在國外放心不下家裡的父母親人。其次,祖國的繁榮強大深深吸引了我選擇回來,2008年正值北京承辦奧運會的時候,我回國探親時感受到了祖國發展的日新月異和欣欣向榮,反而覺得在國外的很多地方缺乏這種巨大的變化帶來的沖擊,而且當時國内的科研設備已經與國際接軌,至少從硬件上來說完全不輸國外,回國發展不會受到客觀條件上的限制。最後,當然是因為北大,回國也是為了回到北大,身為北大人我對這裡有着割舍不掉的感情。我認識很多留學國外的博士後,他們都選擇回到北大,我也通過他們關注着北大,經常聽他們講北大推進的新項目、新研究,一直希望自己也能有機會回到祖國、回到北大。”

家、國、北大,這些根植于陳鵬心中的深深眷戀,永遠無法被異國他鄉所替代,也是促使他回來的動力。2009年,陳鵬歸心得償,他回到了祖國,回到了beat365,在beat365建立了化學生物學實驗室,開啟他在科學研究領域的新天地。

在實驗室作研究

在科研世界中自由翺翔

作為國際上一門新興的學科,化學生物學在國内尚處于起步階段,未來有無限的潛力與空間,用陳鵬的話來說:“這是非常前沿的新興學科,充滿了未知與活力。”在國外專門從事化學生物學研究的陳鵬将這一領域的前沿科技帶回祖國,利用其豐富的化學生物學和病原微生物學的研究經驗,開始在化學生物學系從事教學和科研工作,他試圖通過化學家的知識與手段,為生命科學的探索提供一系列嶄新的工具和研究方式。

衆所周知,人才的培養與發展需要平台的有力支持,在科研領域尤其如此。唯有好的平台才能為科研探索提供必要的保障。幸運的是,陳鵬遇見到了能夠讓自己施展才能并促進自身發展的好時機。北大是國内最早成立化學生物學系的高校之一,首任系主任趙新生教授對北大乃至全國的化學生物學起步與發展都起到了關鍵作用。時任化學學院院長的高松院士也與全院一道在積極推動化學生物學等前沿學科方向。

2011年,北大—清華生命科學聯合中心成立,陳鵬通過非常嚴格的國際面試成為第一批入選該中心的PI,并在2015年年底又被續聘五年。2012年,他又獲得了國家傑出青年基金的資助,成為國家自然科學基金委化學領域最年輕的“傑青”獲得者之一。這一切都讓他深切地感受到了國家對于人才培養和科研發展的高度重視與大力支持。

“這些平台的支持對于我個人的科研幫助是巨大的,再如北大建立的很多跨學科研究中心也是如此。在這些環境下,我獲得的是對于我個人的支持,而不同于以往大部分的經費都是支持某個具體科研項目,現在更加注重以人為本了,即對于科研的支持以科研工作者自身為重心。在這一理念的指引之下,個人的發展也就有了更大的空間,我們能夠自由從事自己感興趣的學術研究,有着足夠的靈活度,使申請儀器、招收學生都變得便捷。”正是基于這些平台提供的支持,陳鵬和他的科研小組開始 “在科研的世界中我行我素”,嘗試那些具有高風險的科研思路,研究那些更具挑戰、更前沿的方向,最終憑借鑽研精神和創新意識,在化學生物學領域實現重要突破,跨越傳統化學和生物學的界限,創造出對激酶一個個打開的新方法,即“激酶分子開關技術”。

“細胞中有近600種激酶,依照以往的技術是很難做到逐一對其進行研究的,而我們的研究能夠逐一開啟任意激酶的活性,從而研究每種激酶與人類疾病如癌症發生、發展的關系。目前國外還沒有這個技術,我們的技術屬于首創,可以說處于世界領跑地位,而且在國際上也得到了認可,被認為是‘在繁雜體系裡選擇性地調動激酶活性’的創新之舉。”認真解釋着“激酶分子開關技術”工作原理的陳鵬,言語中透漏出一絲絲自信與興奮。

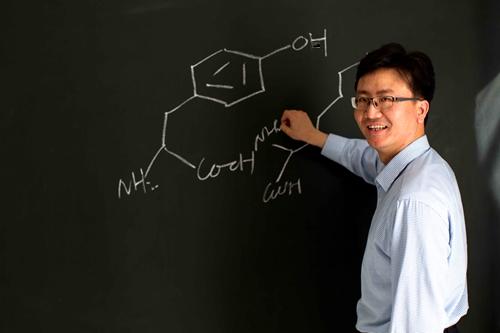

講台上的陳鵬

融貫中西的教學模式

國外讀博的五年時間是塑造陳鵬學術思想和學術風格最為關鍵的階段,如他所言,無論是思考問題的角度還是把握前沿方向的能力,都是在那段時間裡得到了極大的鍛煉。“我的博士後導師是非常有名的三院院士,去他辦公室的第一天,他拿出一張紙在上面寫寫畫畫,然後指着他寫的三個天馬行空的研究方向,對我說:‘你就研究這三個方向吧。如果你能做好那就比我還厲害,但我目前想的很多答案可能都是錯的,要你自己去搞清楚。’聽完他的話,我頓時就愣住了。這麼厲害的一位大師居然說自己可能全都是錯的,這讓我受到了巨大沖擊,也意識到國外與國内教學科研思想的深層差異。國内的教學更注重傳道授業,以獲得正确答案為主要目的。而國外則是将多種不同的可能擺在學生面前,由他們依循自身的興趣自由選擇,并在随後的研究或實踐中尋找答案并評判其對錯。而受益于這一“教研相長”模式的陳鵬在其日後身為人師的教學生涯中也融貫了這些思想。

除了平時的課程教授,陳鵬利用每周日的時間組織學生組會,這也是耗費他最多時間和精力的教學活動。每周日的上午召開所有學生的大組會,他和學生們一起讨論本領域的前沿動向,分享最新的科研成果,探讨重要的學術問題,并且每次還會安排兩位學生進行課題報告,以鍛煉他們的學術思維和表達能力;下午則繼續開展各小組的交流會,分組進行研究進展的分享與讨論。

“其實,我的周日比平時還忙,但是能夠通過組會的形式幫助學生鍛煉他們的思維能力,并逐步培養他們的批判性思維,還是很值得的。尤其是要批判性地去看待學術問題,我現在一直在強化培養學生們在這方面的能力。”所謂言傳身教,大抵如陳鵬這般。

如今,陳鵬已經有兩屆博士生畢業了,每屆學生畢業的時候,他都會親手開一瓶香槟為他們慶祝,并讓學生在香槟瓶上簽下他們的姓名作為留念。又是一年畢業季,一瓶新的香槟此刻正鄭重地擺放在他辦公室的書櫃上,等待着開啟。(文/新聞中心記者 曹穎)

編輯:拉丁