在自然界中,生物之間的相互作用是複雜而多樣的,涵蓋了物理、化學和生物等多個層面。昆蟲信息素(Insect Pheromone),作為昆蟲體内各種腺體或細胞産生并分泌到體外的微量化學物質,是昆蟲種内和種間通訊的重要化學媒介,其在昆蟲的求偶、交配、覓食、聚集、産卵、導航定向、防禦報警和種間識别等行為中發揮重要作用。因此,昆蟲信息素的開發與利用,是實現精準調控害蟲行為、推動害蟲綠色可持續防控發展的關鍵突破方向。而鑒定和合成昆蟲信息素是實現這種綠色防控策略的必要環節。盡管已有超過3000種昆蟲的信息素被發現和鑒定,但是全面揭示一個特定的信息素在昆蟲體内的生物合成途徑鮮見報道,其原因是昆蟲信息素的生物合成研究極具挑戰性,很多情況下缺少有效的研究手段,例如:很難開展昆蟲體内的遺傳學實驗,很難有效地利用化學分離手段來鑒定微量的信息素分子等。

北京時間2025年6月26日,國際頂級學術期刊《自然(Nature)》在線發表了beat365雷曉光團隊與中國科學院動物研究所康樂團隊合作完成的最新研究成果“Decoding 4-vinylanisole biosynthesis and pivotal enzymes in locusts”(解碼蝗蟲體内4-乙烯基苯甲醚生物合成與關鍵催化反應酶)。該研究首次解析了蝗蟲群聚信息素4-乙烯基苯甲醚(4VA)的完整生物合成途徑,成功鑒定出 4VA 的前體化合物以及關鍵合成酶 4VPMT1 和 4VPMT2,基于酶-底物構效關系的深度解析,研究團隊通過設計和篩選開發出特異性小分子抑制劑,成功實現了對蝗蟲群聚信息素4VA 生物合成與釋放過程的精準化學調控,進而完成了對其群聚行為的人工定向幹預。該研究不僅深入揭示了蝗蟲群聚信息素生物合成的分子機制,更在理論與技術層面為研發基于信息素調控的害蟲精準防控策略奠定了堅實科學基礎,為農業害蟲綠色防控體系的構建開辟了全新路徑。

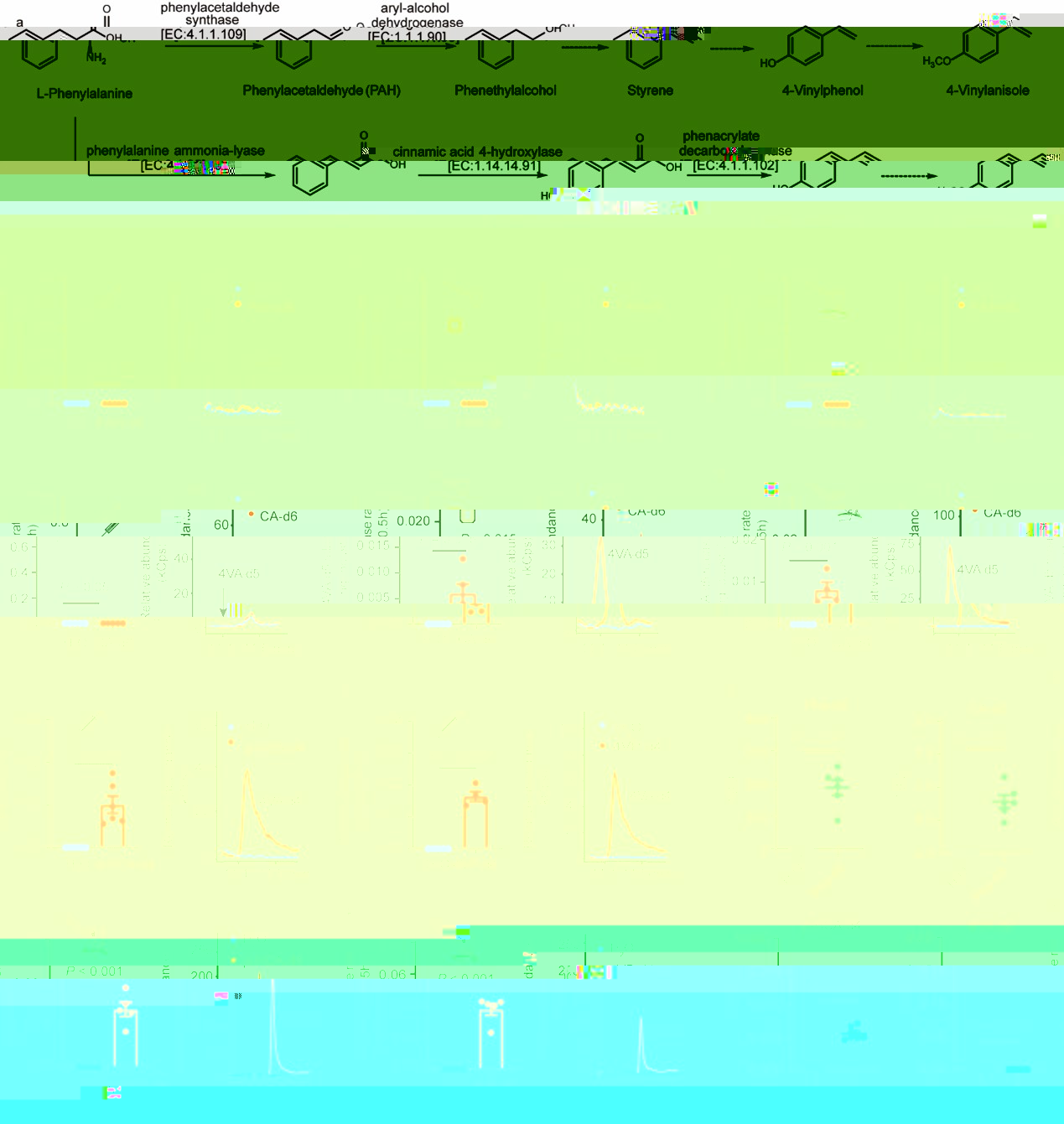

蝗蟲群聚信息素是蝗蟲群聚進而形成蝗災的重要因素之一。康樂研究團隊長期開展蝗蟲信息素研究,于2020年首次報道了4-乙烯基苯甲醚(4VA)是飛蝗的聚集信息素(Nature 2020)。然而,到目前為止,4VA的生物合成通路與密度依賴的釋放機制仍然未知。雷曉光團隊長期開展天然産物生物合成研究與生物催化研究,近期在相關領域中做出了多項開拓性研究成果(Nature Chemistry 2020; Nature Catalysis 2021; Science 2024; Accounts of Chemical Research 2024)。為了确定 4VA 的合成通路,康樂團隊與雷曉光團隊合作,首先确定了 4VA 的合成底物是來源于植物的苯丙氨酸。随後預測了兩條4VA的合成通路。通過飼喂或注射穩定同位素标記的候選中間體,最終确定了飛蝗中 4VA 合成通路是:苯丙氨酸(Phe)-肉桂酸(CA)-對羟基肉桂酸(p-HCA)-4-乙烯基苯酚(4VP)最後到 4VA。Phe-CA-p-HCA 的轉化在腸道中完成,p-HCA 出腸道随血淋巴擴散并轉化為 4VP,最終合成 4VA 釋放到體外。此外,蝗蟲可以直接從植物中快速獲取 Phe、CA和p-HCA(木質素合成關鍵化合物),隻需重點完成最後 4VP 和 4VA 的轉化即可(圖1)。

圖1. 蝗蟲群聚信息素4VA的生物合成通路

由于散居蝗蟲不産生 4VA,那麼哪些中間體化合物導緻了僅有群居蝗蟲能産生 4VA 呢?研究發現 Phe、CA、p-HCA 和 4VP 均可在群居蝗蟲和散居蝗蟲的不同組織中檢測到。對散居蝗蟲飼喂或注射氘代前體均不能産生氘代 4VA,表明群居型和散居型飛蝗 4VA合成差異的關鍵在于 4VP到 4VA的合成過程。研究證明從 4VP 到 4VA 是由甲基轉移酶介導的甲基化反應。通過體内幹擾以及體外酶活檢測,發現兩個關鍵甲基轉移酶 4VPMT1 和 4VPMT2 控制蝗蟲體内 4VP 到 4VA 的轉化。4VPMT1 和 4VPMT2 的 mRNA 水平和蛋白水平能夠正向響應蝗蟲種群密度的變化。将4VPMT1 和 4VPMT2 聯合 RNAi 幹擾後,4VA 的釋放量顯著下降,群居蝗蟲也表現出向散居行為的顯著轉變。這些結果表明,4VPMTs 是 4VA 生物合成的分子開關,他們的表達和翻譯受種群密度的激發。

為了進一步揭示其催化功能,研究團隊解析了 4VPMT2-4VP-SAM 三元複合物的晶體結構。對結合構象分析以及定點突變實驗驗證發現 4VP 與 4VPMT2 中的芳香族氨基酸殘基 H137 形成了 Pi-Pi 相互作用。通過對 4VPMT1 的結構進行建模、分子對接、動力學模拟以及定點突變實驗發現 4VP 的結合被一些疏水殘基 V278 和 M203 所穩定。同時 Y61 與 4VP 的苯酚基形成氫鍵作用。此外 4VP 與 4VPMT1 中的芳香族氨基酸殘基 W174 之間形成了 Pi-Pi 相互作用,表明 W174 對 4VPMT1 的高活性起到了關鍵作用(圖2)。

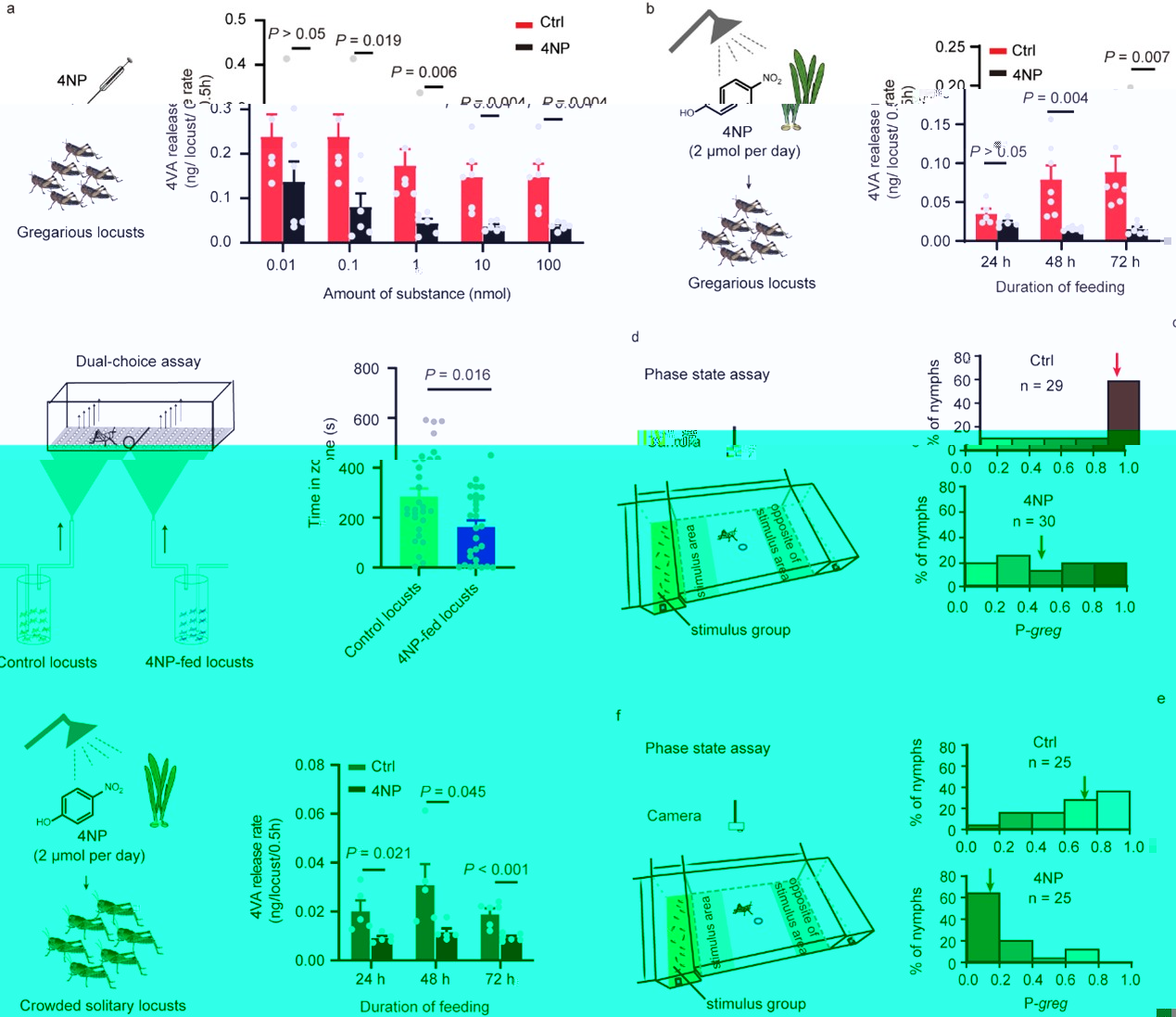

知道了 4VA 的前體化合物、關鍵合成酶以及結合位點,研究團隊設計、預測并篩選到了幾十個可以抑制 4VPMTs 酶促甲基化能力的小分子化合物。其中4-硝基苯酚(4NP)在體外能夠以極低的濃度下對 4VPMT1 和 4VPMT2 起到抑制效果。此外與 4VP 相比,4NP 對 4VPMT1 的 KM 值更低,具有更高的結合親和力,使其成為一種抑制 4VA 産生的最有效底物。

圖2. 關鍵甲基轉移酶的結構解析與小分子抑制劑開發

為了研究 4NP 在體内對 4VPMTs 的抑制作用,在群居飛蝗體内注射了不同濃度的 4NP。結果表明在注射濃度 0.1 nmol時,4NP 能夠顯著抑制 4VA 的産生。此外,對群居飛蝗飼喂噴灑有4NP的麥苗後,4VA 的釋放量顯著下降,同時群居飛蝗的行為顯著向散居行為轉變。同樣,飼喂4NP後,群聚化處理的散居飛蝗的 4VA 釋放量顯著下降,同時群聚化處理的散居飛蝗仍表現出散居行為,而對照組則表現出顯著的群居行為。因此,基于 4VA 前體結構以及與合成酶構效關系設計的 4-硝基苯酚(4NP)能有效地抑制飛蝗的群聚行為(圖3)。

圖3. 小分子抑制劑4-硝基苯酚顯著抑制蝗蟲的群聚行為

蝗蟲利用植物中最常見的氨基酸來合成自己特異的群聚信息素,這是一個非常精巧和節省能量的适應策略。鑒于苯丙氨酸向肉桂酸繼而向對羟基肉桂酸的轉化過程是植物木質素生物合成中的保守途徑,蝗蟲能夠快速獲取大量生物合成前體以促進後續轉化。借助這些植物源中間體,蝗蟲僅需兩步反應即可将其轉化為群聚信息素 4VA。同時,群居型飛蝗通過精準調控 4VPMTs 的表達,即可完成 4VP 到 4VA 的生物轉化,從而實現信息素的釋放和終止。4VPMTs 介導的甲基化将 4VP 的羟基轉化為 4VA 的甲氧基,不僅能降低分子親水性,還能增強揮發性。這些适應性機制顯著降低了蝗蟲的能量與物質消耗,極大提高了群聚信息素 4VA 的合成效率,同時顯著增強了其應對環境變化的靈活性與适應性。

4VPMTs 是4VA生物合成的關鍵酶,也是抑制蝗蟲聚集的重要靶點。作為底物類似物,4NP 酚羟基的親核性因吸電子硝基的存在而顯著降低,使其成為反應活性較弱的底物。值得注意的是,4NP 與 4VPMTs 的結合親和力高于 4VP,從而能競争性占據酶活性位點。從蛋白結構特征來看,4NP 與 4VPMTs 的特異性相互作用既保證了抑制劑的選擇性,又能最大限度避免幹擾其他代謝通路時産生的脫靶效應。

該研究通過系統性解析蝗蟲群聚信息素 4VA 的生物合成路徑,精準鑒定關鍵合成酶,并以此為靶點設計出高效特異的小分子抑制劑,成功實現了對蝗蟲信息素合成的靶向化學調控及群聚行為的人工幹預。這一成果不僅深度揭示了昆蟲化學通訊的分子機制,更創新性地為害蟲防控提供了全新策略——通過幹預昆蟲信息素通路實現行為調控,而非依賴傳統化學農藥。其成果将有力推動害蟲防控模式的革命性轉變——從過度依賴化學殺蟲劑的傳統模式,向精準化、綠色化的行為調控模式躍遷,為農業害蟲綜合治理體系的革新奠定了堅實的理論根基與技術支撐,有望在保障糧食安全、守護生态環境與人類健康領域發揮深遠影響(圖4)。

圖4. 蝗蟲群聚信息素4VA的生物合成解碼與操控

中國科學院動物研究所郭曉嬌、beat365高磊(現為武漢大學教授)、中國科學院動物研究所李世炜為論文的共同第一作者,中國科學院動物研究所康樂與beat365雷曉光為共同通訊作者。中國科學院動物研究所、beat365與河北大學的多位研究生為本研究做出了重要貢獻。該工作得到了國家自然科學基金項目、國家重點研發計劃,中國科學院國際合作項目,北大-清華生命科學聯合中心,北京分子科學國家研究中心,新基石基金會等的支持。

原文鍊接:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09110-y

排版:高楊

審核:李玲,劉志博