與國同行 學術友緣—訪化學學院李宣文教授(下)

04 / 特殊年代的記憶

自1840年之後,苦難的中華大地戰亂不斷,新中國是經過“艱苦卓絕”的革命鬥争,在“一窮二白”的廢墟上建立的。而新中國成立之後,國際環境又非常不友好,所以“自力更生,發奮圖強”、“反擊國内外階級敵人的猖狂進攻”在很長一個時期裡成為我國首要的方針政策。在這個背景下,一些決策失誤,及執行過程中不顧科學規律的急躁、冒進,甚至弄虛作假,造成許多的損失、鬧劇,以及災難和悲劇事件。這段曆史已經逐漸遠去,歌頌或審判也差不多塵埃落定,李宣文老師的回憶,以及他嚴謹的科學精神和敢于擔當的人生态度,又給了我們一個了解這段曆史的獨特視角。

“1958年科研大躍進時,北大大搞校辦工廠,化學系辦了香料廠。當時從意大利進口了十幾個鋼瓶的環氧乙烷。因為北京市相繼發生了幾起失火與爆炸事件,引起各單位對安全的高度重視。有一位同事不知從何處得知環氧乙烷會發生爆炸事故,就向黨總支反映說,如果環氧乙烷發生爆炸,其後果不堪設想,不僅會炸平北大,還會波及整個海澱區。這件事反映到校黨委,時任校長和黨委書記的陸平非常緊張,限化學系黨總支書記王孝庭3天内必須解決這個問題。化學系立即與北京大紅門危險品倉庫聯系,希望把鋼瓶存放在他們那裡,但大紅門危險品倉庫聽說環氧乙烷有爆炸的危險性,不肯接收。王孝庭非常着急,召開了黨總支擴大會議,讨論怎麼辦?因為我曾做過催化合成環氧乙烷的工作,對環氧乙烷的性質比較了解。在會上我提出環氧乙烷是有易燃易爆的性質,但要在一定的條件下才會爆炸。我建議給大紅門危險品倉庫做一個實驗來證明環氧乙烷鋼瓶的安全性,并表示我願意來做這個實驗。後來我們就把環氧乙烷鋼瓶拉到棉花地(現五四操場所在地的一小部分),在地上放一個培養皿,從鋼瓶中放出液體的環氧乙烷到培養皿中,再點燃一根火柴扔進去。這時環氧乙烷燃燒着火,直到燒完為止,整個過程很平穩,沒有出現爆炸或劇烈的燃燒。王孝庭親臨現場觀看實驗,北大保衛處、大紅門危險品倉庫負責人以及化學系香料廠有關人員均觀看了實驗。最後大紅門危險品倉庫就同意我們把暫時不用的環氧乙烷鋼瓶存放在他們那裡,大家為此都松了口氣。”

“1959年寒假,我回農村老家後,看到許多大躍進中的荒唐事。例如把家家戶戶做飯的鐵鍋砸碎、集中起來搞土法煉鋼,我回校後就和同事說了。另外,58年搞科研大躍進,全憑‘革命熱情’,不讀書不看文獻,我覺得這樣搞科研是不行的。1959年廬山會議後,黨内開展了批判右傾機會主義分子的運動。我當時是有機與催化教研室的黨支部書記,系黨總支認為我嚴重右傾,組織了黨總支擴大會議批判我的右傾思想,主要是說我攻擊大躍進,反對群衆運動,最後決定撤銷我的黨支部書記職務。退休後我和葉蘊華得知王孝庭(文革後他改名為王效挺)生病住院,就到校醫院去看望他。他已年過90,居然還記得批判我的事,說1959年錯誤地批判了我,十分誠懇地向我道歉,說對不起我。我感到非常意外,對他說事情早就過去,請他安心養病。”

“大躍進期間還有另外一件很嚴重的事情,是在1959年下半年,開展群衆科研運動的時候。無機教研室的同位素課題組發生氫氣爆炸事件,炸傷一位從‘工農速成中學’進入北大的學生,該生的一隻眼睛被炸失明。當時進行的課題是由郭正誼老師負責的,有人就說這是郭正誼故意用氫氣爆炸來迫害工農出身的學生。據說化學系黨總支書記還将此事件比喻為蘇聯的‘沙赫特事件’(編者注:沙赫特曾經是蘇聯的一個礦區,1928年蘇聯保安機關指控礦區中有大批專家蓄意破壞蘇聯最重要的煤炭工業基地,有五十多名專家被逮捕,其中十一人被判處死刑,從此蘇聯開始了大清洗運動)。學校保衛處非常重視,将此事上報到北京市公安局。上面派人來調查,化學系也召開黨總支擴大會讨論爆炸的原因。根據我對他們操作過程的了解,我認為是操作失誤引起的爆炸。他們沒有用氮氣徹底沖淨反應器裡空氣中的氧氣,就直接通入氫氣,在催化劑作用下引起爆炸,造成了爆炸的嚴重後果,所以我認為不是人為的故意破壞。後來北京市公安局要求我們系派人說明事故的原因,并簽字證明不是人為的破壞事件。當時系裡要派比較資深的老師去說明事故原因和簽字保證,但他們不願意介入這一事件,最後王孝庭就派我到北大保衛處,對北京市公安局的人說明事故的真相,并簽了字。該事件從此平息了,沒有人因此受到不明不白的迫害。郭正誼老師後來調到中國科協下屬的中國科普研究所任副所長,并當選為第七與第八屆全國政協委員。”

文革初期的北大是混亂的,武鬥、抄家、非法關押與虐待等大都發生在這個時候。而李老師因為此時在法國,所以算是躲過一劫。本來按照周恩來總理的意見,在國外的留學生可以按原計劃完成學業,但因為有人主動給中央文革領導小組寫信,要求大家回國參加“轟轟烈烈”的文化大革命,所以1967年7月,在江青的明确指示下,李宣文等幾位法國留學生不得不中斷研究工作,以休假的名義回國接受“文化大革命的洗禮”,回國前還上交了在法國購買的收音機等物品。由于當時國内亂成一團,李老師他們回國的過程相當狼狽。大使館說教育部會派人到機場接他們,但是大使館不知道教育部已癱瘓,到了機場不但沒有人接,而且身上也沒有人民币,隻能在民航大樓呆了一夜,次日向民航工作人員借了一元錢,乘早上頭班公交車提着箱子回家。回到北大之後的大約兩年時間裡,李老師主要的時間是花在進行政治學習上。1968年在清理階級隊伍期間,系裡的所有教職工都要離開家住進集體宿舍,進行政治學習和審查,當時他的妻子葉蘊華老師生孩子也不能回家照顧。當然與專業有關的科研和教學工作顯然是完全中斷了。

1969年秋,已接管北大領導工作的“工宣隊”、“軍宣隊”決定在江西鯉魚洲建立一所當時流行的“改造知識分子”的“五七幹校”,稱為beat365江西分校。軍宣隊負責人找到李老師談話,說他受過蘇聯的修正主義教育(指聽過蘇聯專家的課并在蘇聯專家指導下做研究),又到西方法國留學,在資本主義的大染缸裡染得太黑了,最應該到那邊去勞動。于是1969年8月,李老師作為先遣隊成員之一,來到了荒無人煙的江西鯉魚洲,進行營地建設,以迎接大批教職工的到來。因為鯉魚洲沒有菜,先遣隊每天吃的主要是米飯和很少的冬瓜鹽水湯。以前說知識分子“四體不勤,五谷不分”,好在李老師有從小在農村鍛煉出來的良好的意志品質和勞動技能,體力活比一同勞動的工宣隊工人更加幹練,這也算一件趣事。李老師勞動三個月後被調到蘭州煉油廠參加“會戰”(在下文介紹)。

“1973年9月參加以郭宗林(63軍幹部,北大革委會副主任)為團長的北大七人教育代表團,赴羅馬尼亞和南斯拉夫進行教育考察。代表團中有北大外事辦公室副主任倪孟雄、中文系馮仲芸、哲學系趙光武、力學系黃福華和我。可能是因為我在化學系教改組工作而被選為教育代表團的成員。倪孟雄主要負責翻譯俄語,但羅馬尼亞的第一外語是法語,我可以用法語和對方進行交流。代表團回國後并未進行總結,隻由郭宗林向黨委做了彙報。”

“這次回國後工宣隊找我談話,說因為我到鯉魚洲隻勞動了三個月,時間太短,在蘭州煉油廠兩年三個月的會戰不算勞動,所以需要補課。于是11月派我到北京市平谷縣許家務大隊勞動一年。當時許家務大隊是北京的先進生産大隊,北大有以文科老師為主的30多人下放到這個大隊勞動。我們春天做發酵的豬飼料,夏天幫助老鄉收割麥子,秋天種大白菜,冬天用撅頭和鐵鍁挖凍土修水利。由于勞動強度大,我每個月要吃62斤糧食。因為當地老鄉生活比較艱苦,所以下放幹部不允許吃肉,有時我們偷偷買點豬下水補充一點能量。盡管生活非常艱苦,我們和老鄉相處很好,休息時經常一起談天說地,他們常談起抗日戰争和解放戰争時期的故事。通過一年的勞動,我們和老鄉結下了深厚的友誼。”

“從許家務大隊回校後,校内正在進行校辦工廠、開門辦學等項目的籌備工作。當時我是化學系教改組副組長,本來要聯系去青海的開門辦學。剛好一位叫降邊恩珠的藏族學員要求去西藏進行畢業實習,以便理論聯系實際、學以緻用。經軍、工宣隊與教改組讨論,決定由我和謝有暢帶領降邊恩珠和另外4名漢族工農兵學員去拉薩化工廠開門辦學。我們1976年7月29日出發時,正是唐山大地震的第二天。我們乘北京到新疆的火車經過兩天多的行程,到達青海省的柳園,這裡是青藏公路到拉薩的起點站。不巧的是,我們到達柳園時,僅有的一班長途汽車兩天前剛剛開出,要等它從拉薩回來,我們才能前往。柳園是戈壁灘中的沙漠,荒無人煙,寸草不生,刮起風來,飛沙走石,暗無天日。我們在這裡苦等了10天,長途車才回到柳園,第二天我們即乘車前往拉薩。途中我們在察爾汗鹽湖遇到葉于浦老師帶領的10人開門辦學的小分隊,他們在研究如何從3-5米深的鹽層下的鹽湖水中分離提取氯化鉀。”

左起:降邊恩珠,李宣文,謝有暢,郁曉路,楊小震,周靖冬,李民欣

“當汽車進入青藏高原海拔3800米的塔爾木時,空氣稀薄加上高山峽谷中路面不平,汽車颠簸的厲害,許多人感到呼吸困難,對這裡的高原雪山美景,完全無意欣賞。當汽車到達海拔5300米的唐古拉山口時,我們更是頭昏嚴重,上不來氣,心跳加速。我和謝有暢都感到站立不穩,勉強坐在長江上遊的通天河邊欣賞了一下美麗的高原風光,從此進入西藏境内。經過8天長途汽車的颠簸,在我們從北京出發20天後終于抵達拉薩。我們在拉薩休息兩天後,就去拉薩化工局報到,局長安排我們去拉薩化工廠。由于拉薩不能生産硫酸,而當地的許多工廠都需要硫酸,隻能從内地運來。拉薩化工廠正在籌建生産硫酸的工廠,但是設計圖紙還沒出來。有關領導要求我們馬上幫助建立實驗室,研究在高原地區低氣壓的條件下(氣壓不到600毫米汞柱),能否以硫磺為原料,生産出硫酸?由于空氣含氧量低,煤氣燈溫度不夠,甚至都不能焼彎一根玻璃管。而且拉薩的物資匮乏,連找一個合适大小的鐵釘子都十分困難。以硫磺為原料要經過幾步反應,需要不同的儀器設備才能制備硫酸。小分隊在謝有暢老師領導下,從零開始,到處找儀器和試劑,經過四個月的艱苦努力終于建成了制備硫酸的實驗室。首次證明在高原地區,低氣壓條件下可以用硫磺制備硫酸,完成了拉薩化工局交待的任務。我因還有去青海重工業局聯系科研合作的事宜,在拉薩工作開始不久後,就把工作交給謝老師負責,離開西藏到西甯了。”

“在拉薩,我們利用周末時間參觀了世界著名的、雄偉的布達拉宮,還近距離觀看了藏族傳統的‘天葬’全過程。拉薩市民中有許多較富有的人生活習慣已經漢化,他們不住帳篷,用的是景德鎮瓷器。我請降邊帶我到一個真正的藏族家裡看看,降邊說‘你不懂藏族人的風俗習慣和生活狀況,到了人家會引起雙方都不高興的尴尬局面。’我回答說‘我一定會尊重藏族人的風俗習慣’,後來他就帶我到拉薩郊區住在帳篷中的親戚家去。到那裡時,女主人出來迎接,她沒有與我握手,直接領我到帳篷裡坐下。她拿起一個碗,往碗裡吐了一口唾沫,然後用她穿的油乎乎的藏袍把碗擦拭後,倒上酥油茶,雙手送到我的面前。這是熱情接待客人的風俗,相當于西方人的親吻。接過她端來的酥油茶,我沒有猶豫,一口氣喝完,她高興極了。然後她用藏語介紹了她家的情況,降邊給我當了翻譯,帶我見證了藏族一家的真實生活(據說降邊後來就任過拉薩商業局局長)。”

05/碩果累累的科研與教學工作

1969年底,在鯉魚洲勞動三個月後,因為石油部調查得知李老師在法國進行過分子篩方面的研究,就與北大革委會聯系,邀請李老師去甘肅蘭州煉油廠參加石油部組織的“一頂三”潤滑油加氫大會戰,同時還增派了江超華、劉興雲、李金龍三位老師參加。這個項目旨在用催化加氫過程取代潤滑油生産的“酚精煉”、“酮苯脫蠟”和“白土精制”三個生産工藝過程,所以簡稱“一頂三”研究。這在當時是非常大膽和有挑戰性的科學設想,有相當大的難度。

“我們與蘭州煉油廠石油煉制研究所、北京石油學院、撫順石油研究所等單位通力合作,設計用兩步加氫過程,實現石油部提出的‘一頂三’會戰目标。這使我有機會将在法國學習的分子篩知識用于實踐。會戰組通過一年多的研究,我們在1971年用含Pd的Y型分子篩催化劑,通過選擇性加氫裂化,将精制過的大慶減壓三線餾分油中的直鍊烴蠟幾乎全部脫除,使其凝固點由52℃降低到-24℃,産品的黏度指數和抗氧化性能等均達到指标。這個工藝第一步用加氫精制代替原工藝中的酚精煉和白土精制,以除去潤滑油基礎油中的稠環芳烴、硫、氮化合物與膠質,第二步用選擇加氫裂化替代原工藝中酮苯脫蠟除去潤滑油原料油的直鍊烴蠟,降低潤滑油基礎油的凝固點同時保留潤滑油的理想組分。這個項目在國内首次應用Y型分子篩實現了石油煉制中真正意義的擇形催化實驗室規模的研究結果,獲得石油部的電報祝賀和國家副總理康世恩的接見。鑒于國内當時的經濟和工業技術條件還達不到應用‘一頂三’加氫工藝的條件,再加上複雜的政治鬥争因素,這一研究項目經過兩年三個月的會戰後,非常遺憾地未能實現工業化生産。”

1972年1月參加完“加氫一頂三會戰”後,李老師回校加入化學系教改組,并集中精力為工農兵學員編寫教學所需的催化課教材“催化劑與催化作用基礎知識”,同時為三屆工農兵學員講課。

“回校後我繼續進行催化課程的教學工作,但是生活條件十分艱苦。由于我父親患腦溢血,我把父母從農村接來北京,他們是臨時戶口,分房時不能給予照顧。我們住在蔚秀園東北角的平房區,13家公用一個露天水龍頭,一個蹲坑廁所。我有三個孩子,七口人住在一個18平方米、中間有一個隔闆的房間裡,家中除了床以外沒有别的家具。1974年春的一天早上,校黨委書記、軍宣隊8341副政委王連龍同志到蔚秀園巡視,我就請他到我家看看。他一進家門看無處可坐,就出門問我在哪個單位工作。我告訴他在化學系教改組,正在為工農兵學員講課。他看了我的住處條件和周圍環境,誠懇地說‘我們培養的知識分子,勤懇地為黨的教育事業工作,卻生活在這樣的環境裡,我為我們黨的工作感到羞愧。’估計王連龍聯系了房産科,不久于1974年夏,我們家就從住了六年的平房搬進了蔚秀園16公寓,這裡是帶有廚房和廁所的40多平方米的兩室一廳。那時大家的住房條件普遍都很差,改革開放後擔任北大校長的丁石孫一家和光華管理學院院長厲以甯一家都住在蔚秀園16公寓。當時蔚秀園隻有14-16公寓,後來學校陸續在蔚秀園蓋起了其它宿舍樓,使教職工的住宿條件有所改善。暢春園、中關園等地方的房子是再後來才蓋的。”

在日本大阪府立大學作學術報告

文革結束及改革開放後,李宣文老師終于可以放手進行科研工作,并取得了許多非常重要的研究成果。上世紀80年代初,國家科委陳金源處長請李老師協助他組織beat365、南開大學、吉林大學、南京大學、複旦大學和大連化學物理研究所以及長春應用化學研究所的同行們,申請并獲得國家科委第六個五年計劃期間的國家重大科研項目“若幹重要新型催化劑開發的基礎研究”(1983-1987年)。該項目的核心研究課題是那時國内外研究的熱點分子篩和稀土催化劑。第七個五年計劃期間,該項目轉為國家自然科學基金委的重大項目(1987-1992年)。李老師的科研組與項目組的科研團隊團結合作、勤懇耕耘達十年之久,為我國分子篩催化劑和稀土催化劑的基礎研究與開發奠定了堅實的科學基礎。課題結束後的後續研究成果《镧氫Y分子篩酸性中心的性質及其結構模型的研究》獲得1989年國家教委科技進步二等獎。

“由于石油資源日漸短缺,重油和渣油的煉制成為重要的研究開發課題,Y型分子篩的本征孔道已不能适應大分子催化裂化的需要。1985年起,我們分子篩課題組與蘭州煉油廠煉制研究所以及後來與石油化工科學研究院等單位合作,開展Y型分子篩的擴孔、造孔的基礎研究和開發,對脫鋁機理和造孔過程進行了較深入的探索。在若幹脫鋁劑的研究中,我們發現草酸脫鋁在工業上比較經濟實用,用草酸脫鋁和水熱處理相結合的方法,開發出具有豐富二次孔的新型高矽Y沸石催化裂化催化劑以及加氫裂化催化劑,并獲得9項發明專利。”

“在大分子烴轉化催化劑的研究開發中,孔道内反應和擇形催化常常是人們的關注點。我們在與蘭州煉油廠合作研究長鍊烯烴與苯酚的烷基化反應時,發現HY分子篩對烷基化産物具有高度的對位選擇性,疑為孔道内進行的擇形催化反應。經過進一步用紅外光譜(IR)法研究苯酚與長鍊烯烴在催化劑表面的吸附态,結果表明苯酚在HY分子篩上的優先吸附及其在HY分子篩表面上的垂直吸附态有利于苯環的對位活化與反應,是對位選擇性的主要決定因素。這一結果進而表明,在分子篩催化劑上,不僅有孔道決定的幾何結構擇形催化,還有在分子篩催化劑表面上反應物吸附性能和吸附态造成的化學擇形催化。更為有趣的是,按照這一方法合成的烷基酚,不加防腐劑,在瓶中保存半年仍然晶瑩光亮沒有被氧化,這是一般合成方法所做不到的。我們的成果引起來訪的美國AKZO-NOBEL研究中心人員的關注,1998年他們特意邀請我到他們實驗室進行學術交流。”

參加在巴黎舉辦的第13屆國際催化會議

“除研究分子篩催化劑之外,美國杜邦公司某研究中心曾與我們課題組合作,資助3萬美元的科研費用,進行氯丁橡膠單體合成新途徑的探索。即用廉價的混合丁烯,第一步通過氯化氫催化加成生成氯丁烷,第二步再通過催化脫氫生成氯丁二烯。合同簽訂後的第一年工作非常順利,使用我們研制的催化劑,混合丁烯非常順利地進行了氯化氫的加成反應,生成了非常純淨的氯丁烷。第二年的研究遇到了困難,無論用什麼樣的催化劑或反應器,都不能實現氯丁烷的催化脫氫反應。此後,我們通過化學熱力學計算的結果證明,在催化脫氫的高溫下,氯丁烷催化脫氫生成氯丁二烯在熱力學上是不可行的,可行的反應是氯丁烷脫氯化氫回到丁烯的方向。這說明對方提出的新途徑是不可行的。這一工作提示我們,科學實驗要勇于創新,但理論工作和理論計算對科學研究來說是必不可少的。”

“1998年退休後,我與葉蘊華課題組的博士生邢國文合作從事分子篩固定化酶方面的研究。關于酶催化作用的重要性,人們常用‘沒有酶催化就不會有任何生命現象’來表述。在人的生命過程中,酶的催化作用無處不在。酶催化的反應活性高、反應條件溫和、具有高度的專一性和選擇性,反應速度往往比非催化反應快許多個數量級。但酶的分子十分嬌嫩,很容易失活,不易在有機合成中廣泛使用。而且酶用作催化劑時往往不能反複使用。為了克服這個缺點,我們将胰凝乳蛋白酶、枯草杆菌蛋白酶,分别固定在不同結構的分子篩上,制備成分子篩固定化酶催化劑,研究不同分子篩的結構與反應條件對形成肽鍵的影響。成功地合成了甜味肽前體、亮腦啡肽片段。其中有的分子篩固定化酶效果較好,可以多次使用,在有機與生物合成方面具有潛在的應用前景。這些研究結果在美國、法國、日本、韓國等國的國際學術會議上交流後,引起國内外同行的關注。因為當時還未見分子篩固定化蛋白水解酶,在非水介質中合成肽鍵的報道,我們的第一篇文章于2000年在國際著名雜志上發表後,很快收到美國雜志主編Jack Cazes博士的邀請,請我們寫一篇綜述。後來我和葉蘊華及她的博士生闫愛新合作撰寫了一篇分子篩固定化酶的綜述,發表在他們的雜志上。分子篩固定化酶在非水介質中合成寡肽的研究成果,于2004年先後在巴黎舉行的第十三屆國際催化會議和在日本福岡舉行的第一屆亞太地區國際多肽會議上進行交流,還應邀在日本大阪府立大學與京都藥科大學做學術報告。”

李老師在“十年動亂”結束後,共參加了十餘項國家科委與國家自然科學基金的重大項目、重點項目、國際合作項目,以及多項橫向合作項目的研究,發表學術論文百餘篇,與同事合作獲發明專利9項,1989年獲國家教委科技進步二等獎。他與佘勵勤、劉興雲、裴占芬等老師長期精誠合作,在分子篩研究方面取得若幹重要成果。他們的研究成果從1959年至2004年在國内的每一屆全國催化學術會議與全國分子篩學術會議上均進行過交流,同時也在法國、加拿大、美國、德國、日本、韓國、匈牙利、奧地利等國際催化與分子篩學術會議上進行過學術交流。

李老師的科研成果很多都有重要的工業應用潛力和經濟價值,但由于過去我國普遍地在知識産權保護、成果轉化方面意識不強,配套機制、法律不健全等原因,能實際應用于工業生産的并不多,這是令人遺憾的。“工業化首先要科學實驗到中試、再放大到生産,然後還要有生産設備研制和生産線的建立,這是一個系統工程,涉及很多組織協調工作及利益糾葛,不是科研人員所擅長的。現在我們國家在這方面有很大的進步,科研成果轉化為生産力的機會已經大大增加了。”

由于李老師在催化領域中做了大量工作,取得若幹重要研究成果,因此被入選在辛勤、徐傑主編的《中國催化名家》一書中(下冊,第70頁-98頁)(科學出版社,2018年)。

06 / 深厚的中法友誼

1966-1967年的留學經曆,使李宣文老師與法國朋友和法國學術界結下了深厚的友誼,并在改革開放後為中法友誼和中法學術交流做出了傑出貢獻。

“文革結束後,基于向西方發達國家學習的強烈願望和中法兩國的傳統友誼,1978年我國從各大學選派了百餘名一年級的大學生到法國留學。第一年學習法語,第二年再進入法國大學的專業學習。但中法兩國的教育體制不同,課程設置存在較大差異。為此法國外交部邀請四名會法語的中國高校教師,于1979年3月到法國進行三個月的考察。我有幸作為化學老師與同濟大學數學老師陳昌平、北京師範大學物理老師王仲達、山東大學生物老師王祖農到法國的高中、大學和精英大學(Grande Ecole)聽課與考察,協助中國大使館教育處安排中國留學生選擇法國高校的去向。”

“自1967年回國,我非常高興在時隔十餘年後又有機會重訪法國。在法考察期間,我見到原在裡昂催化研究所同一實驗室的Michel Che。此時他已是巴黎瑪麗·居裡大學(巴黎第六大學)的教授,領導着‘表面反應性實驗室’的工作。他邀請我在考察之餘去他的實驗室交流。恰好我帶了國内已測定過的分子篩催化劑樣品,就抽空到他實驗室進行X射線、紅外光譜和酸強度與酸量的對照測定。結果證實,我們在國内實驗測定的數據都是可靠的。我們還深入讨論許多專業問題,使我在學術方面有新的收獲。在裡昂考察期間,我還去看望了我原來的導師和同事們,他們對我的突然到訪感到特别高興,希望有再次合作共事的機會。裡昂催化研究所第三任所長R.Maurel接見我時說,1978年他曾接待過以顧以健為團長的中國科學院代表團,其中有從事催化研究的郭燮賢教授。他希望今後能促進法中兩國在催化學術領域的交流和合作。我的導師Naccache特别激動,一定要我去見他的夫人,并希望我住在他家,以便親切交談。但由于我們的行程已定,無法如他所願。我們四人代表團訪問裡昂第一大學和裡昂催化研究所,也引起了媒體的注意,裡昂日報《進步報》在顯著版面報道了我們訪問的消息,并附上我們與法國同事的合影。此外,應我要求,外交部的陪同人員特地安排我去法國石油研究院(IFP)拜訪Le Page博士。在他1978年訪問中石化石油化工科學研究院時,我曾為他做過口頭翻譯。Le Page見到我非常高興,他帶我參觀了法國石油研究院,并将他主編的Catalyse de Cantact(《接觸催化》)一書送給我,建議我譯成中文,作為催化專業學生的參考書,并表示不必顧慮版權問題。後來我和黃志淵研究員将該書譯成中文,由石油工業出版社于1984年出版。”

1979年在巴黎

“1984年Michel Che邀請我到巴黎第六大學表面反應性實驗室做為期一年的訪問教授。他本來是邀請我與夫人葉蘊華同去法國,但當時我國政策還不允許夫婦同時出國。不過葉蘊華在我回國前因國内政策變化,也獲準到法國天然産物化學研究所師從諾貝爾獎得主D.H.R.Barton從事研究工作,擴大了我們與法國化學界的接觸,結交了不少化學界的新朋友。與此同時,以盧成秋為團長的石油化工科學院代表團到法國訪問,考察項目與催化學術領域有關,訪問過程受到法方的熱情招待,雙方都有開啟在催化領域進行交流與合作的願望。”

在巴黎六大做實驗(1984-1985)

“巴黎第六大學表面反應性實驗室是一個國際化的研究室,實驗室有來自世界各國訪問的著名學者來做學術報告。因此,我有機會結識美國、日本、意大利和波蘭等催化界的學者。在此期間,我與該實驗室的D. Barthomeuf研究員合作,進行了貴重金屬離子在Y型分子篩上的交換、還原與聚集态的研究。我還與法國Poitiers大學的M.Guisnet和Montpellier大學的Figras教授,以及原來裡昂催化研究所的同行們進行了深入的學術交流。1985年5月回國前,Michel Che在我不知情的情況下為我辦理了在法國長期居住的簽證(相當于美國的綠卡)。經過再三考慮并與夫人葉蘊華商量後,我感謝他的好意,決定如期回北大工作。”

李老師這次在法國訪問期間的月工資是8000法郎,遠高于國内水平。當時按國家政策,回國人員可以憑護照用外彙到北京的“出國人員服務部”購買“八大件”:彩電、洗衣機、冰箱、照相機、錄像機、音響設備、自行車等,所以這次回國後李老師家裡增加了許多令人羨慕的家用電器,朋友們都說他們家是“鳥槍換炮”了。

“20世紀80年代許多法國教授來華講學和做學術報告時使用法語,我曾為他們在北大、中科院化學所與感光研究所、中石化石油化工科學研究院、大連化學物理研究所、山西大學、陝西師範大學、蘭州煉油廠石油煉制研究所等單位做口頭翻譯,因此與他們在學術方面有了更多深入交流的機會。”

1980年在化學所為G.J.Martin教授翻譯

“1986年3月,以法國科研中心(CNRS)總主任P. Papon為團長的科學代表團,應中國科學院的邀請,對中國進行訪問,讨論科研合作事宜,并于3月3日-5日在北京科學會堂與中科院舉辦多學科的科學技術交流會。代表團中的裡昂催化研究所R. Maurel所長,在我的陪同下考察了beat365、中石化石油化工科學研究院和北京化學纖維工學院,探讨與中方在催化領域進行學術交流的可能性。在法國CNRS與中國科學院合作協議的框架内,兩國學術界決定舉辦‘中法催化學術讨論會’(Colloque Sino-Français sur la Catalyse),進行定期的學術交流。第一屆于1987年7月在北京舉行,由中石化石油化工科學研究院闵恩澤總工程師主持。法國裡昂催化研究所、法國石油研究院及巴黎六大等六所大學的科技人員參加了催化學術讨論會。雙方在會上介紹各自的研究領域,交流學術研究成果。會後在中方的陪同下,法國代表團遊覽了北京的故宮、長城、明十三陵等名勝古迹,并觀看天橋梨園劇場的京劇,還品嘗了北京的美味佳肴。由于大多數來賓是第一次到中國來,對北京的一切都感到新奇,會議組織者的精心安排和熱情友好的接待,使他們深切地感受到中方的好客而流連忘返。這次會議,我熟悉的法國朋友幾乎全來了,他們希望了解中國人的家庭生活,我便邀請他們到我家做客。由于當時我家住在中關園,居住面積較小,不得不分批邀請他們前來。狹小的居住空間并沒妨礙老朋友之間的友誼交流,有朋自遠方來,不亦樂乎!”

1987年中法會議期間法國朋友到家裡做客(beat365中關園住宅)

左起:Martin,Mme. Breysse,李宣文,葉蘊華,Ben Taarit,Vedrine,Barthomeuf

“中法催化學術交流會自1987年起共舉辦了4屆,分别在中國和法國舉行。随着兩國學術界的相互了解和友誼加深,雙方都不滿足于這種時間間隔長、且僅限于在大會上的交流,認為有必要開啟實驗室層面的科研合作。在法國CNRS和中科院的支持下,由大連化學物理研究所李文钊、中石化石油化工科學研究院李大東、beat365李宣文與裡昂催化研究所、巴黎第六大學、Montpellier大學、Poitiers大學以及Caen大學,聯合向法國CNRS申請到一項為期四年(1995-1998)的中法兩國國際科學合作項目(Programme International de Cooperation Scientifique,France-China,簡稱PICS項目),在分子篩催化劑和石油加氫精制催化劑方面進行合作研究。從1995年開始工作,每年舉行兩次工作會議,讨論科研計劃,彙報研究進展。上半年在法國舉行,下半年在中國舉行,每次工作會議都在熱情友好的氣氛中進行,而且雙方都以最友好的方式接待對方,我們在這四年有20多位中國青年科學工作者到法國不同的大學與研究所的實驗室去工作或做聯合培養研究生。”

1993年在裡昂舉辦的中法雙邊催化讨論會

“1998年PICS項目結束了,但雙方的科研合作仍然繼續進行,在大連化學物理研究所建立了中法聯合催化實驗室,中石化石油化工科學研究院繼續與裡昂催化研究所和巴黎大學聯合培養博士生。雙方的合作與友誼不斷加深。在談及中法PICS合作與友誼時,Montepellier大學教授F.Fajula說,每當想起那些年我們共同度過的美好時光,都會非常激動。”

在中石化石油化工科學研究院(RIPP)參加論文答辯(2007年)

“在與法國同事近半個世紀的學術交流與科研合作過程中,我與他們結下了深厚的友誼。我到法國工作與訪問十六次,來訪的法國朋友都很希望了解中國人的生活情況,所以我也經常邀請他們到我家裡來。法國朋友從我家的生活情況變化見證了中國的發展,第一次來的時候我家廚房用的是煤氣罐,第二次來時換成管道天然氣,後來家用電器逐步增多,居住環境也顯著改觀。有人來訪事先不通知我們,突然就來個電話說已經在友誼賓館,要到我家來看一看。我隻能把家裡最真實的情況展示出來,連準備的時間都沒有。法國朋友到我家做客,僅從1987年建留言簿算起,就有百餘人次之多。我在巴黎也結識了美國、日本、韓國的朋友,他們聽了法國朋友的介紹,到北京來,也喜歡到我家裡來坐一坐。”

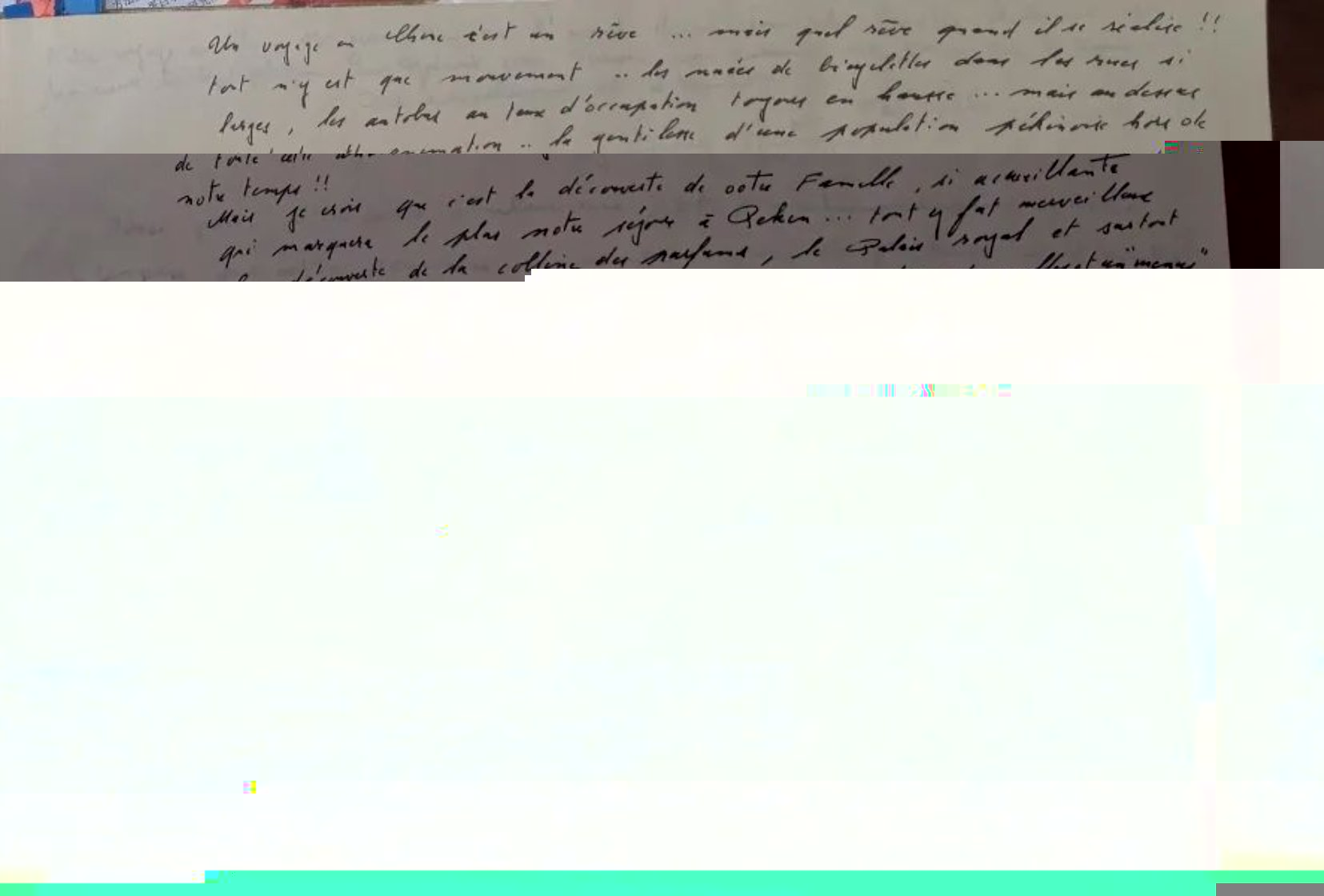

李老師家留言簿中的一頁

“2013年M. Che以法國化學會曆屆催化專業委員會主任(P. C. Gravelle, M. Che, J. Védrine, M. Breysse, C. Travers, D. Dupres 和 J. P. Gilson)的名義,向我和夫人葉蘊華教授發出邀請,邀請我們于2013年8月30日至9月19日訪問法國,參加9月1-6日在裡昂舉行的第11屆歐洲催化會議,并訪問我曾工作過的裡昂催化研究所與老朋友們會面。”

Michel Che夫婦陪同回訪裡昂催化研究所

與裡昂催化研究所老同事合影

左起:李宣文,M. Wicker, Michel Che, Jacques Vedrine

“這是我第16次訪問法國,心情特别激動。在參觀研究所時,Lacroix所長首先介紹裡昂催化研究所的研究工作,然後帶我們參觀研究所的先進儀器設備,晚上為我們舉行盛情的宴會。參加者除現任所長和一名院士外,其他同事均已退休,好幾位老同事從外地專程趕來和我見面,大家都特别高興。宴會上,大家暢談在中法兩國催化界學術交流與科研合作的經曆及美好回憶。”

“9月10日法國化學會在巴黎為我舉行頒獎儀式,法國化學會會長O. Homolle先生向我頒發法國化學會世紀獎章與獎狀。”

法國化學會會長Homolle先生向李宣文教授頒發法國化學會世紀獎章和獎狀

“頒獎儀式後舉行雞尾酒會招待來賓。據法國朋友說,我是獲此項獎的第一個中國人。我深知,這一榮譽不是給我個人的,而是授予為促進中法兩國化學界的學術交流與科研合作共同努力的同行們。我有幸在1966年作為第一批科技工作者在法國進修,後又多次作為訪問教授在法國短期工作,并參與組織和實施與法國催化學術界的交流與合作,因此結交了一大批法國化學界的朋友。現在雖然我已年逾古稀,但還希望在有生之年為發展中法之間的學術交流和友誼繼續做貢獻。”

交流、合作、學習為科技、經濟、文化注入了無窮的活力和發展動力,在中法學術交流和日常往來中,我們受益良多,在此對向中國人民伸出友誼之手的法國朋友表示由衷的感謝,也祝中法友誼萬古長青!

記者 | 郭九苓、肖熠、高珍、裴堅

錄音整理 | 郭九苓

文字編輯 | 郭九苓、李宣文

排版 | 祝晨旭