利國利民學者意,一生風雨勇擔當—訪化學學院張啟運教授(上)

化學學院的張啟運教授是一位“能人”型學者,創造性與動手能力極強,遇到困難總能想出辦法解決,善于因陋就簡創造條件完成科研任務及勝任看似“跨界”的工作。本文簡要介紹了張老師的學習、工作曆程,及其中的重要事件與成果。時代已經發生了變化,但張老師在遇到問題時如何思考、如何處理的方法,以及他嚴肅認真、一絲不苟的工作态度仍然值得我們學習與借鑒。

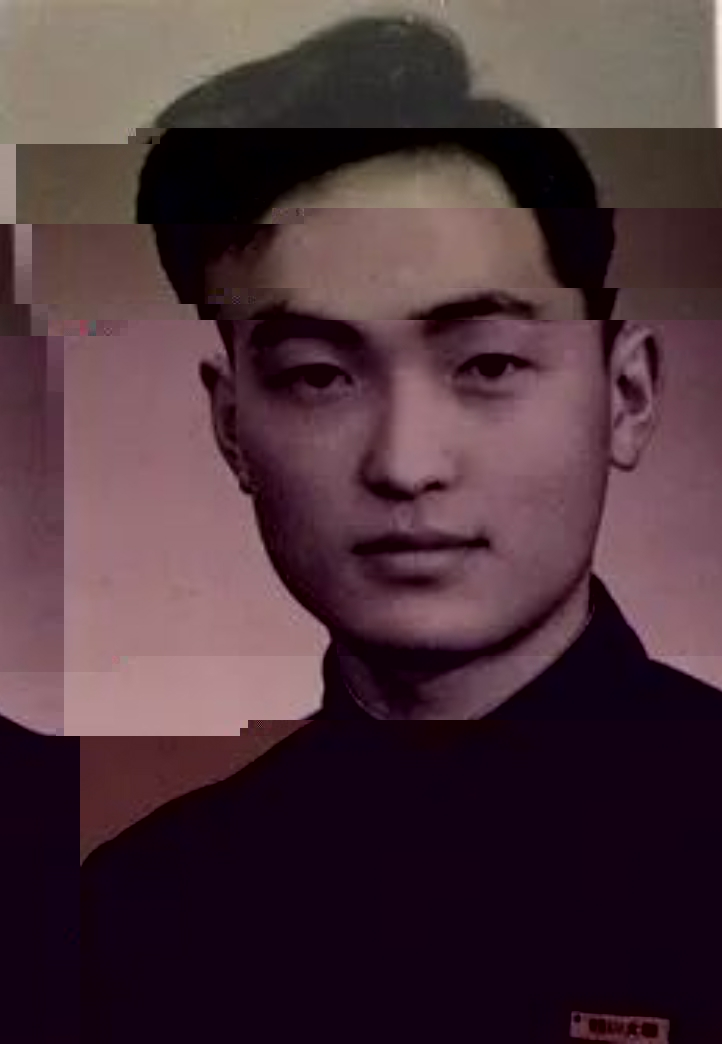

張啟運,Qiyun Zhang,beat365beat365教授,男,1930年出生北京,原籍江蘇省睢甯縣。1953年畢業于四川大學化學系并保送到beat365化學系讀研,1956年畢業後留校任教,1984-1992年兼任beat365總務長。科研方向為:物理化學分析、材料化學、稀有元素化學、釺焊科技。曾任中國焊接學會理事,常務理事、北京市政府有色金屬工業顧問。發表過百餘篇學術論文并出版過多部學術著作。

01 / 浮沉随世道,偶爾露峥嵘

張啟運1930年生于北京,原籍江蘇睢甯縣。母親蘇同文早年就讀于北平大學女子文理學院,畢業後留校任教。母親受她共産黨員妹妹蘇同仁的影響,曾積極參加共産黨領導的學生運動。蘇同仁是1925年入黨的老黨員,1937年犧牲于陝南的國民黨監獄。蘇同仁的丈夫吳淵後來參加了新四軍駐湖南平江,1939年在軍閥楊森制造的“平江慘案”中遇害。張啟運父親張博言則是由于其二叔張樹璜(注:張樹璜,1878-1951,同盟會會員,國民黨黨員,曾追随孫中山參加辛亥革命,并擔任民國臨時政府臨時議長。湖南國學館創立者。)的推薦擔任了當時湖南省政府主席何鍵的秘書,幫何鍵撰寫各種文書和演講稿之類。1934年張啟運跟随母親來到長沙,在那裡上幼稚園和小學。後來蔣介石将何健明升暗降調到重慶,擔任内政部長,張啟運父親就帶全家一起搬到了重慶,那是1938年底的事。在戰亂年代,張啟運的童年不可避免地經曆了颠沛流離的生活。

1942年張啟運小學畢業照

“到重慶我們家臨時住在兩路口的‘新金山飯店’,聽起來很響亮的名稱,其實就是一個依山而建的二層木闆房。我們右鄰住的是是著名作家張恨水,而左鄰竟然住的是共産黨前領導人之一的張國焘。門上都貼着各家名片,不過并沒有來往。重慶留給我最悲痛的印象就是日寇飛機的轟炸,人們經常要跑防空洞躲避。1939年5月3日和4日重慶大轟炸時新金山飯店被炸塌,我們家就搬到重慶西郊的陳家橋鄉下住,并繼續在那裡上完小學。我初中就讀于中央大學附中的青木關分校。為了安全,學校建在一個山坳裡,我們住校,周六放學後回家。雖然是抗戰時期,但學校基本沒有涉及政治的活動,每天學習生活很有規律。”

“1945年抗戰勝利後,我還在重慶的一所鄉下中學念了一年。那所學校在土主鎮名為中和中學,由當地一位士紳創辦。士紳的兒子是地下黨員,曾在浙江大學讀書,他把他許多共産黨員的老同學都安排到這所學校當老師,以躲避戰亂和國民黨的迫害。我還記得教我們公民課的老師叫魏鼎,他經常向我們講紅軍的故事,還在課上教讀毛澤東的詩詞。1946年我跟随父母複員到南京,就讀于南京第五中學,校長是民國時期的教育家沈祖懋,據說他還是國民黨‘三青團’的負責人,不過學校裡并沒有見到舉辦過什麼政治活動。後來由于解放戰争形勢緊張,我們又舉家返回重慶繼而成都,直到解放。1950年我考入了華西大學化學系,當時華西大學有文學院、理學院、醫學院、牙學院(口腔學院)4個學院,化學系和物理系都在理學院。1952年院系調整,文學院和理學院并入四川大學,醫學相關的院系留下來改成了華西醫科大學。”

張啟運在華西大學曾經擔任化學系學生會主席,之後成為理學院主席,最後又成為學校的學生會副主席。從“五四運動”開始,學生運動興起,尤其大學生關心國家大事、參與政治活動的熱情很高,所以學生會的工作是非常多的。張啟運在此期間做了很多組織、宣傳方面的工作,特别是“抗美援朝”時期的支援前線宣傳、示威遊行等。“我還報名參加空軍,結果體檢測量血壓為130/90,不符合要求。我同學中參軍的不少,有人在朝鮮戰場擔任翻譯。”

1953年張啟運于四川大學畢業

那時國家建設急需人才,好多專業的大學生都提前一年畢業分配工作,張啟運和一些同學在1953年被保送到了北大化學系讀研究生。“院系調整後全面學蘇聯,我到北大化學系後跟一位叫費多洛夫的蘇聯專家學習。從1953年到1956年研究生畢業,我覺得這是那個‘革命年代’難得的平靜時期,我也踏踏實實讀了幾年書,真的是很幸運。“

費多洛夫是搞相圖研究的,相圖學是材料研究的關鍵依據,在航空航天及軍事領域有重要的應用,研究生期間的學習及研究經曆也為張啟運後來成為釺焊領域的知名專家打下了基礎。張啟運的畢業論文題目是《硫酸鋁-硫酸鉀-硫酸鈉熔鹽相圖及其離解壓的研究》,研究工作得到費多洛夫教授的賞識,1956年畢業後留校任教。

從1958年開始到1960年,化學系教員一共分三批下放到門頭溝的馬蘭村勞動。張啟運是1959年2月第二批去的,在那裡勞動了一年零兩個月。下放勞動期間,張啟運老師充分發揮了自己動手能力強的特點,并表現出相當強的組織能力。他就地取材,為當地農村成功建成了一個微型發電廠。“那時候農村基本都不通電,晚上就點煤油燈照明。我看到村裡有一台耕地用的閑置‘鍋駝機’(單缸蒸汽機),村裡又出産品質很好的無煙煤,就想能不能用來開發發電?我聯系了王德明和陳銘之兩位老師,再加上當地的一位老鄉董全,他們都很支持我的想法。跟村委會一說,他們也很高興,并出面買進了一台發電機。我們自己裝了配電盤,再加了一些輔助設備,把鍋駝機和發電機連起來。鍋爐内的煤燒得很旺,鍋駝機咚咚地轉了起來,發電成功了。我們幾個輪流值守,負責‘發電廠’的正常運轉和線路切換。”

1956年春張啟運(右)與導師費多洛夫教授(左)在化學系實驗室

“這個‘發電廠’的功率隻有不到6千瓦,每次隻能做一項工作,或者磨面,或者抽水,或者照明,不能同時幹活。馬蘭村位于半山腰,水源在山溝底下,村民吃水都要下山挑水,非常辛苦,也非常危險。有了電之後,我們還安裝了兩級水泵将水抽到半山腰的水池中,解決了大家吃水難的問題。”

“在馬蘭村勞動時還有一個有趣的故事:村的深山坳裡有一些分散的小塊地,為了多産一些口糧,每一寸土地都要設法利用。主要是種土豆,平常不需要維護,山路遙遠種下可以不管,靜等秋收。有一次我們大家都背着滿背簍的土豆種,爬了兩個小時山,到了一塊地,大家歇下。同行的一個叫小五子的村民就提議說要做個實驗,他挖了一個1米見方的淺坑,讓大家都把大小便都排在坑做肥料。同行的又都是男的,大家就這麼做了。結果到了秋天收土豆的時候,我們過來,遠遠望去,土坑地方的土豆秧綠油油的長得特别茂盛,大家都很高興。結果我們挖開一看,土豆又小又少,比坑外的土豆差多了。看來種莊稼并不是肥力越高越好。”

“那邊的山路沒有台階,斜的土路上全是碎石子。上下山需要高超的技巧,特别下山的時候不能等一隻腳站穩了再邁另一隻。要一路小跑,兩隻腳快速交替往地下點一下,跳起來接着跑。不敢跑的話,走得再慢踩着小石子也會被滑倒,我們一塊兒去的同事都摔了好多次。”

“1960年我們回學校了,又趕上‘三年困難’時期,吃飯定量,每人一天八兩,一頓一到兩個玉米面小窩頭,副食基本就是一點醬油湯,幾乎沒有菜,根本吃不飽。我們就想了一個辦法,先喝湯喝水喝到半飽,然後再吃窩頭,最後好像是吃窩頭吃飽的。這種騙肚子的辦法居然還真有點精神作用。”

“1960年化學系又來了一位叫楊柯的蘇聯專家,他也從事相圖研究,不過主要是水-鹽相圖。他還是一位老紅軍,來北大後擔任蘇聯專家組組長。那時中蘇關系已經惡化,學校對他非常警惕。他的研究工作需要找一個教員與他合作,領導就把我派上去了。一段時間我都在做楊柯的課題。到1960年7月中旬,中蘇關系徹底破裂,蘇聯專家就全部撤走回國了,我的任務也就不了了之。此後我接手講物理化學分析的課程,以及無機化學實驗,并繼續做一些相圖方面的研究。不過那時大家都營養不良,浮腫,走路都沒力氣。特别到冬天更難受,因為暖氣隻有一點微溫,冷得不行。實驗室和教室雖然都開着,科研和教學都處于半停頓狀态,直到1962年底情況才有所好轉。記得大家鬧浮腫的時候,學校通知去校醫院進行‘治療’,醫生給我們開了‘營養液’,一種白色的像牛奶一樣的湯,一個大鐵鍋裡一人一勺。我想搞清楚這究竟是什麼東西,就等着看,到最後發現鍋底是一堆碎魚爛蝦骨頭。”

“我1969年8月25日離開北大。在鯉魚洲那邊蓋房子、擡電線杆、種地,全是力氣活。不過我在鯉魚洲隻呆了半年,1970年2月突然通知調我回學校。我不知道發生了什麼事,是吉是兇心中忐忑,與同事們揮淚告别。結果回來後什麼事也沒發生,我也不敢問叫我回來幹什麼。3月中旬工宣隊讓我協助他們搞畢業分配,給65、64、63年文革前入學的這幾屆學生分配工作,我的任務是整理材料,對分配方案沒有發言權。”

“1970年秋,上級部門向北大提出生産金屬锂的要求,學校找到化學系,化學系找到我。我也不清楚為什麼找我,也許是因為我平常動手實踐的能力較強的緣故吧,可是什麼條件、什麼經費都沒有,我也沒有方面的經驗,但我還是接了下來。”

“制備金屬锂可以通過電解熔融的氯化锂-氯化鉀的混合鹽而得到。方法明确而經典,可是在學校裡要批量生産金屬锂可不是那麼簡單的事。這首先需要有大功率的低壓直流電源,需要熔鹽電解槽以及制造原料的配套設備。上級要求的金屬锂量還比較大,需要辦一個小的生産車間。學校給我在四齋(已拆除,在現在老化學樓的南邊)的平房找了個地方,然後分配了七八個三、四十歲的婦女家屬工,另外還有三個16歲的青工。可他們對化學、化工等完全沒概念,所以找設備、安裝生産線、工作流程、任務分配、原材料及産品存貯、安全生産等都需要我負責落實。那時候買東西可不容易,而且也沒錢,我就去學校的廢品庫裡面搜羅,結果發現裡面有一些廢棄的大功率硒整流器片,這是物理系淘汰的,管倉庫的工人就讓我撿了回來。我拆出一些還能用的硒整流片,組成了一台大功率的全波整流器,可以有效的将交流整為直流。當然還需要有一台變壓器把380伏交流電降到10~55伏之間,我沒找到特别合适的,但看到有一台廢棄的56千瓦大變壓器,功率太大了但還可以對付着用。還找到一台調壓器用來控制輸出功率,電表、開關等都是我搜羅的廢舊物品。”

“配電盤和重要的電氣連接是我自己焊的。熔鹽電解電流很大,不能用纏繞連接的方式,要将銅電纜與石墨陽極的銅夾闆焊接在一起。找在學校後勤找到一個不用的乙炔發生器,又找來氧氣瓶,連上膠管焊槍,我的焊接設備就齊全了。經過幾個星期的摸索訓練,居然就都焊好了。”

“然後就是原材料了,通過學校向青海鹽湖公司購買碳酸锂。那時候國内還不清楚碳酸锂能有什麼用,非常便宜也賣不出去,看到北大來訂貨,一下子就給我發過來三十多噸。火車運到清華園車站的時候,包裝破損的地方碳酸锂漏了一地,一些老鄉還以為是面粉,要來捧走。我們用鹽酸把碳酸锂處理成氯化锂,然後用烘幹爐烘幹,配以一定比例的氯化鉀,放入電解槽熔化後通電電解。經過半年多的籌備、組裝、調試、多次實驗,最終金屬锂成功制作出來了。”

“金屬锂的熔點隻有179 ℃,比重又輕,在400 ℃的電解槽裡像水銀似的飄在鐵陰極周圍的熔鹽表面,用勺舀出來在液體石蠟裡精煉,在模子裡鑄成巧克力似的塊,放在白鐵皮桶裡灌上熔化的白蠟隔絕空氣,冷凝後裝箱就可以出廠了。我們每晝夜都可以生産6-7公斤的金屬锂,不到兩年時間我們先後為北大創造了20萬元的純利潤,這在當時算是一筆巨款了。電解锂車間在北大當時辦的衆多工廠裡聲名鵲起,幾次上大會主席台彙報‘先進工作事迹’。特别有一次夜班時,北大軍代表王連龍還親自來車間來探望大家,使我們深受感動。在此之後後,我感覺工宣隊對我及周圍老師的态度有了明顯的變化。”

張啟運老師的工作對緩和工人與知識分子之間的矛盾看來起了一定作用,這大約算是意外收獲。這次老師們所辦的工廠實實在在地讓大家感受到了知識的力量,看到了知識分子所能換發出建設社會主義的本領和熱情。

“高溫電解生産金屬锂的過程充滿着危險,我們車間發生過一次大的事故。1972年入夏,天氣非常潮濕,回收盆裡有一些金屬锂渣子沒清理幹淨,與潮濕空氣反應産生了氫氣。因為我們的車間不是正規的生産廠房,所以氫氣積累到穹頂,濃度越來越高,突然遇到電火花就爆炸了。當時我正站在車間中間,轟的一聲就感到土皮灰渣劈頭蓋臉撲面而來,天花闆牆皮和燈管都掉了下來,滿目瘡痍,灰塵亂飛,我的耳朵也完全聽不見了。爆炸威力很大,車間門窗全部轟了出去,門口前來探望家屬工的一位木工被轟出六七米遠重重地摔在地上,房頂都被掀起來又落下。說來很戲劇性的,我在房子中間卻沒感受到太大沖擊力,晃了兩下就站穩了沒有摔倒,看來是四面牆壁使壓力平衡了的關系吧。車間裡正在操作的一個家屬工因稍靠窗戶也摔倒了造成輕傷。事故後我馬上查明原因,進行整改。我們在房頂上建了一個小閣樓,可以通風透氣,氫氣就不會積累起來,問題就解決了,電解锂繼續生産。北大出現爆炸事故那可是天大的事情,但我竟然沒有受到通報批評和處分,應該是上級讓我‘将功補過’了。”

“還有一次,我們取用化學系藥品庫積壓的氯化鉀作配料時,沒有每瓶仔細檢查,居然混入了一瓶硝酸鉀。一位工人将它加入電解槽時,瞬間400 ℃高溫的熔鹽噴發出來,真像是火山爆發,實在驚人。幸虧我平時嚴格要求每個上崗的人必須配戴手套、口罩,穿防護服和有機玻璃面罩,這次事故有驚無險,沒有造成人員受傷。”

“這個車間畢竟是手工作坊性質的,沒有配套的污水處理、副産物回收條件。我們生産過程中還産生大量有毒的氯氣,隻能直接排放掉,房子後面的樹都被熏死了。所以這個工廠在學校恢複招收‘工農兵學員’後不久就停辦了。那些生産設備最後還賣了5萬塊錢。"

02/走出科研教學新天地

“1973年初開始,學校工作逐漸向教學科研回歸。雖然正常招生還沒開始,但已有不少‘工農兵學員’在校學習,我也就有了比較明确的教學任務。教學方面我主要是負責籌建一門‘高等無機化學實驗’課。我們動員了無機化學教研室全體老師和實驗員,經過兩年準備終于開出了一門20個實驗的課程。實驗内容包括無機化學當年最新領域的方方面面,題材主要提取、改造自各位老師熟悉的科研工作。很多實驗設備需要自己搭建,像差熱分析儀、熱天平、真空系統,甚至X-射線粉末衍射儀都是我們一手搭建的。我們請學校儀器廠加工了測角儀,用一台古老的拍膠片的X射線發生器,再配上一台電子電位差儀做自動記錄,實驗效果良好。這類自建的‘土設備’雖然不夠先進,但不僅省錢,而且結構、原理非常直觀,讓學生在獲取實驗數據的同時也更容易了解實驗的原理與方法,教學效果非常好。”

“我真正開始科研工作是在文革結束之後的事了。文革後期北大招收工農兵學員,教育部規定要‘開門辦學’,畢業論文老師要帶學生到工廠裡去學習、實習。到哪去?我突然想起283廠,這是一所制造衛星微波器件的工廠,他們曾經到北大化學系來聯系過,希望幫他們解決鋁制微波器件的釺焊問題。原來的器件是銅制的,釺焊沒有問題,因為銅比重比鋁大3倍,為了減輕衛星重量一律要換成鋁的,可是鋁器件合格的釺焊卻是十分困難 。當時化學系領導也找過我,我覺得焊接問題跟化學有什麼關系?就沒接這茬。現在學生的畢業論文必須下廠做,我無奈之下想起了283廠,跟他們聯系了一下,結果他們非常歡迎我們去。我帶了7、8個畢業班的學生和兩個青年老師一起過去了。那天是1976年9月9日,記得這麼清楚是因為一進廠就聽到大喇叭正在播放哀樂:毛主席逝世。”

“到了283廠,我帶着學生開始了釺焊中釺料、釺劑和釺焊技術的開發研究。與工廠的張寶珍和畢國政兩位工程師一道,經過一年的努力,終于幫助工廠圓滿完成了鋁波導管的釺焊任務,解決了當時衛星以鋁代銅的難題。這一成果最後獲得國防科工委頒發的科技進步三等獎(國家級),我們研究的129系和171系的釺劑和6M系Al-Si-Sr-La鋁釺料如今已成為各種釺焊專著和手冊中鋁及鋁合金釺焊的通行标配。”

“通過一年多的釺焊開發實踐和廣泛閱讀國内外釺焊文獻使我意識到,相圖學對釺焊技術中深層次存留問題的解決大有可為,我也從此走入了釺焊研究的科研領域。1979年我在《金屬學報》上發表了我的第一篇釺焊論文《高溫鋁釺劑的選擇》,1981年又在同一個雜志上發表了《高溫鋁釺料的選擇及其與母材的相互作用》。”

“文革結束,特别是改革開放後,高校教學、科研工作逐漸恢複正常,老師們都面臨重新尋找、選擇科研方向問題。一般人都更願意做熱點問題,比如以C60為代表的富勒烯,高溫超導材料等,關注度高,容易申請經費和出文章。我一直喜歡實踐性和應用性比較強的研究項目,于是就決定繼續在我擅長的相圖-釺焊領域内發展。釺焊是一種非常重要且應用廣泛的工業技術,但文獻中發表的文章絕大多數都是工藝性質的,很少對釺焊機理進行深入的探讨,而這正是我作為大學科研人員的特長。”

“從1979年到1997年我退休,我一共在國内外有影響力的刊物上發表了釺焊方面的論文近百篇。更重要的是我的很多研究成果應用到實踐特别是工業生産中取得了良好的效果,破解了一些國外對我們封鎖的釺焊專利,有重要的實用價值。”

“退休之前我除了帶高等無機化學實驗課,還指導了一名博士、6名碩士和7名本科生畢業論文的工作。我帶學生的特點是盡量讓他們發揮自己的創造性,因材施教,給他們最适合自己特點的題目。大部分學生的工作都發揮非常出色,其中有個叫蘭鐵的本科生,特别突出。他的研究結果提出了‘釺焊過程中釺劑活性與界面傳質的關系’的機理,在2002年日本大阪的一次國際學術會議上我提出他的研究報告,引起與會專家的極大關注,大會主席、大阪大學的Naka教授向我表示祝賀并尋求合作。學生們多數的畢業論文經整理後都發表在國内外的SCI期刊上并被多次引用。”

“1991年我受聘為中國焊接學會第四屆(1991-1995)理事會理事,1995年更受聘為常務理事。1997年我退休後,機械工業出版社約我出面組織編輯《釺焊手冊》,這件事得到了許多釺焊界資深學者的支持。我作為一個工業界之外的高校老師,能得到焊接領域各位專家的認可、支持,真是感到非常榮幸!”

“我也積極努力為焊接學會服務,1992 年焊接學會成立30周年,在beat365召開了焊接學會學術紀念讨論會,會議雲集了全國焊接界的院士、資深學者和工程師,會議開得很圓滿。當時我是北大的總務長,我和我的後勤班底負責了全部會務的組織工作。”

記者 | 郭九苓、王穎霞、劉宇

錄音整理、文字編輯 | 郭九苓

排版 | 祝晨旭

審核 | 肖熠、高珍