笃學而啟智,立德以樹人—訪化學學院戴樂蓉教授

戴樂蓉老師自來到北大化學系上學,到留校從事教學、研究工作,至今已經70個年頭。她是有60餘年黨齡的老黨員,始終為黨和人民的教育事業嘔心瀝血,克盡職守,任勞任怨,勤勤懇懇工作幾十年,科研碩果累累,教育桃李滿天下。從戴老師的經曆中,我們可以領略到一代北大人特有的精神氣質和道德修養。

戴樂蓉,beat365教授,女,1938年12月出生,籍貫江蘇鎮江市,中共黨員。1955年入beat365化學系學習,1960年畢業留校在化學系任教。1986年至1987年在美國Missouri-Rolla大學和Clarkson大學做訪問學者。曾任中國化學會第23屆、24屆理事會教育委員會委員(1991.9-1998.12)。

長期從事高等化學教育工作和表面及膠體化學的研究,在表面活性劑溶液及膠體分散體系物化性質研究及應用方面開展了相當多的工作。參加編寫出版《物理化學(生物類)》、《大學基礎化學(生物醫學,環境科學類)》、《大學基礎化學習題解析》、《表面化學》、《化學》,參加翻譯《乳狀液的理論與實踐》等書籍。被評為1997年度北京市優秀教師。

01 / 曆經風雨,德才兼修

德智體全面發展的優秀學生一定是良好教育的結果,包括家庭教育、學校教育和社會教育。而教育不隻需要善良的願望,還要特别講究方式、方法,要全過程的真心付出。戴樂蓉的父親是著名化學家戴安邦院士,戴先生就是一位言傳身教的典範。戴安邦先生來自農村,家庭并不富裕,他自幼勤奮好學,自強自立,考上金陵大學後因交不起學費于是在中學兼職,靠半工半讀完成學業。他畢業留校任教後,農忙時還要下鄉幫家裡幹活,是兄弟姐妹的榜樣。

戴樂蓉老師回憶父親時說:“我們兄弟姐妹有7人,以前父親雖然是教授,但生活也很拮據,要靠團結和睦、互幫互助才能平安渡過艱苦的歲月。我們從小受到父親的熏陶,要熱愛勞動,勤奮向上,尊敬師長。我上大學時全靠我剛工作不久的哥哥每月給我15元生活費,其中夥食費12元5角,2塊5算是我自己的零用錢。文革時期我父親被打成反動學術權威,受到批鬥、被關牛棚、掃廁所,受了很多冤屈。但他無論是當時還是之後,都沒有向我們抱怨,沒有仇恨心,一如既往地鼓勵我們努力工作,報效國家。父親告訴我,在教學上要锲而不舍,緻力于教研,多學多思。工作要不計名利,你在課堂上教書育人,首先自己應該努力成為一個有智慧和有道德的人。” 戴樂蓉老師謹尊父親的教導,刻苦學習,努力工作,為國家建設和教育事業貢獻一生。

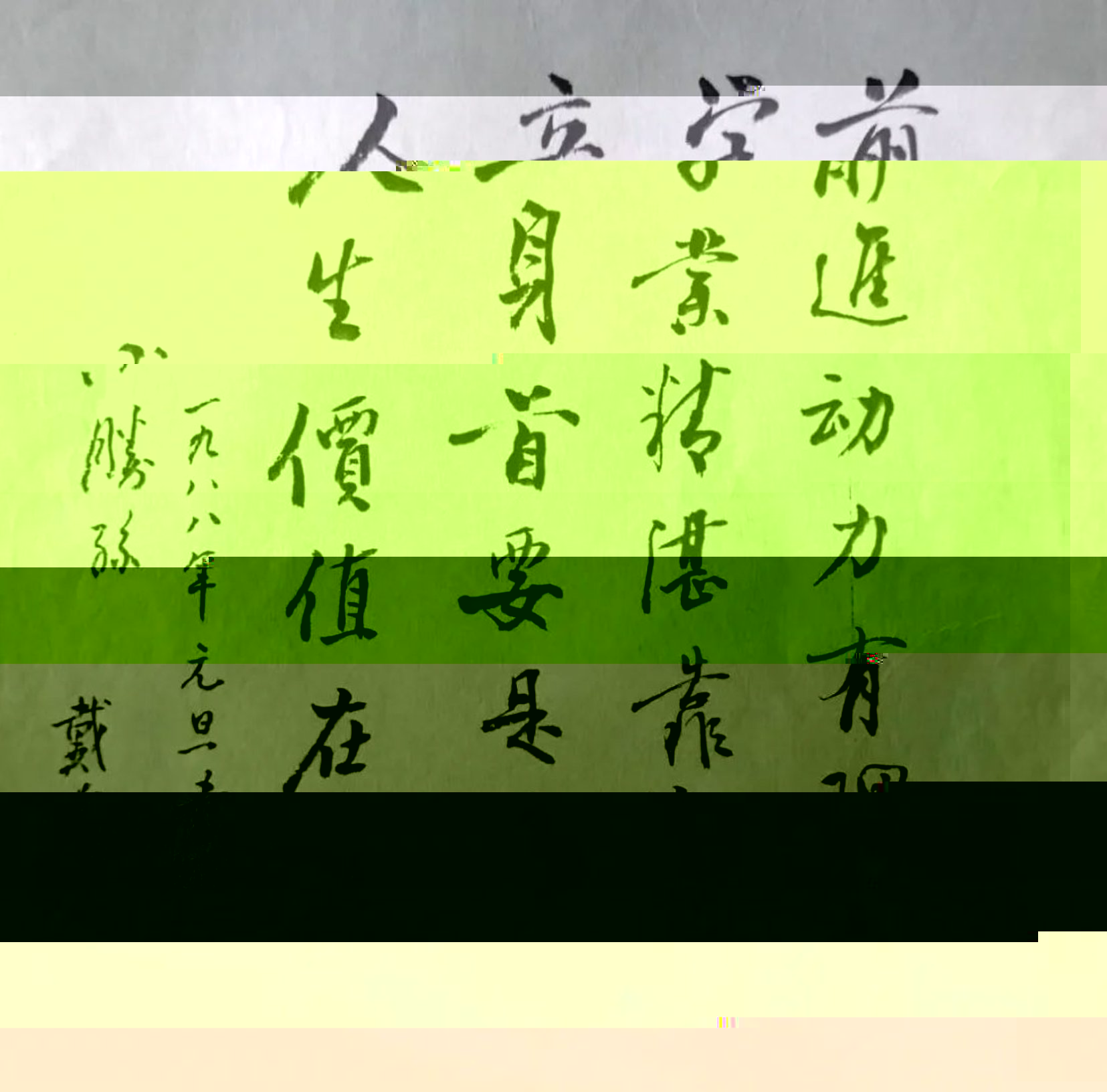

“前進動力有理想,學業精湛靠勤奮。

立身首要是品德,人生價值在貢獻。”

“這是1988年元旦,父親87歲高齡時,寫給孫子戴勝的題詞,也是我們全家人遵循的準則,就是做人要有理想、要勤奮、品德高尚、多做貢獻。”

戴樂蓉老師上大學時正是國家百廢待興的時期,上級對這些大學生寄予了殷切的期望。“我們那時候國家經濟困難,上大學很不容易。當時有個說法,九十幾個農民養活一個大學生,供你上大學。你要感恩,要努力學習,将來報效祖國,為人民服務。我們除了每月交12.5元的夥食費,其它實驗費、儀器費、學費、住宿費等,都是由國家負擔。周恩來總理曾經給我們大學生做過報告,向我們表達要記住同齡人為我們的付出,要牢記祖國對我們為人民服務的期望和要求。為人民服務,服從國家安排,這是我們那一代人印到腦子裡、融到血液裡的信念。”

除了學習努力,戴樂蓉體育也很出色,是1958年北大校運動會“女子三項全能”項目冠軍,另外她還是學校跳傘隊的運動員。她積極響應上級各項号召,熱心幫助同學,擔任過化學系學生會主席,并在1959年加入中國共産黨,要努力成為一個德智體全面發展,“又紅又專、奮發有為的普通勞動者。”

1960年畢業後,上級分配戴樂蓉留校任教,一直在化學系(學院)從事教學與科研工作。“我們所受的是集體主義教育,要堅持做一顆永不生鏽的螺絲釘。這個比喻太貼切了,擰到哪裡就在哪裡發揮作用、堅守崗位,能經曆各種挫折和考驗,不會生鏽和毀壞。北大的教育環境也是這樣,老師們也為我們樹立了榜樣。以前大飯廳朝東的牆上有幾個金光閃閃的大字:勤奮 嚴謹 求實 創新,這是那個年代北大精神的象征。我們在這個環境下成長、學習,然後培育下一代。”

舊中國曾是貧困落後的半殖民地半封建社會,要走出建立中國特色社會主義強國的道路,任務十分艱巨。新中國的建設者們經曆了很多困難,一些人甚至蒙受了很多冤屈,但戴樂蓉老師這一代北大人始終信念堅定,不忘初心,克服重重困難,為國家的科研與教育事業做出了卓越的貢獻。

“我們這一代人确實經受了很多風雨,也得到了磨煉。抗日戰争、解放戰争,到解放後反反複複的運動我們都是親曆者。文革時期我們去幹校勞動,化學系幾位著名的教授幹體力活都不含糊,馮新德看水泵,張青蓮喂過豬。孫承谔當小工,還從二樓架子上摔下來,幸好沒事。我們化學系的教師與清華大學的教師一起從無到有建成了德安化肥廠,并生産至今。謝有暢、李崇熙、王鐵良和我都是瓦工,從幹校回來後還修戰備防空洞,修補武鬥損壞的學生宿舍。我還記得一次一個工農兵學員招呼我:‘過來,過來,把這個窟窿堵上。’我那時完全就像聽老闆指揮的建築工人,很快爬高堵上了窟窿。我們北大老師不單可以上講台、進實驗室、寫文章,什麼粗活重活、髒活累活照樣可以幹,而且可以幹好。幹什麼事情無非是要态度認真,不怕苦不怕累,然後動腦筋、想辦法,就一定能保質保量完成。”

02/言傳身教,育才樹人

文革後期,高校的教學科研工作逐漸恢複。上世紀70年代中期,北大化學系膠化教研室的老師到大慶油田進行油井結蠟問題的科研攻關。大慶石油含有較高的石蠟成分,時間長了油井内壁會有很厚的石蠟沉積,嚴重影響産油效率,而當時使用金屬刮蠟片吊入油井機械刮蠟定期清理井壁,乃至更換管道,都是非常低效且高成本的工作。戴老師所在的防蠟科研團隊用表面化學的方法改變井壁表面性質,對原油油井結蠟的機理及防蠟措施進行研究,對油管塗料防蠟方案進行長期的實驗室評選工作,選出有機矽塗料到現場做油井實驗,大大降低了石蠟沉積速度,成功地完成了這一科研任務。其中有關的研究工作“油井結蠟與防蠟的機理研究”獲首屆全國科技大會成果獎。

之後戴老師和李外郞老師一起,繼續與大慶油田科學研究設計院合作,成功研制出新型高效石油破乳劑,解決了石油乳化問題。大慶石油在地層深處,經初期開采後油壓降低,後續生産大都要使用将高壓水注入油層驅油的方法,以保證石油産量。這個過程會使石油乳化,形成粘稠的油狀含水乳狀液,有時開采出來的石油含水量竟高達90%,大大增加了石油冶煉的難度與成本。

“1977-1986年,李外郞老師和我參加石油部的科研工作,對破乳劑的組成、結構與破乳效果的關系,原油破乳機理進行系統研究,并對破乳劑複配規律進行總結,研究的結果對破乳劑的合成與使用皆有指導意義。在原油中加入少量我們研究的複配破乳劑可提高破乳效率,使油水快速分離,大大降低破乳的能耗,僅在大慶油田的一個輸油站一年就能比原來節約90萬元,後來在我國各地油田推廣更取得顯著成效。”

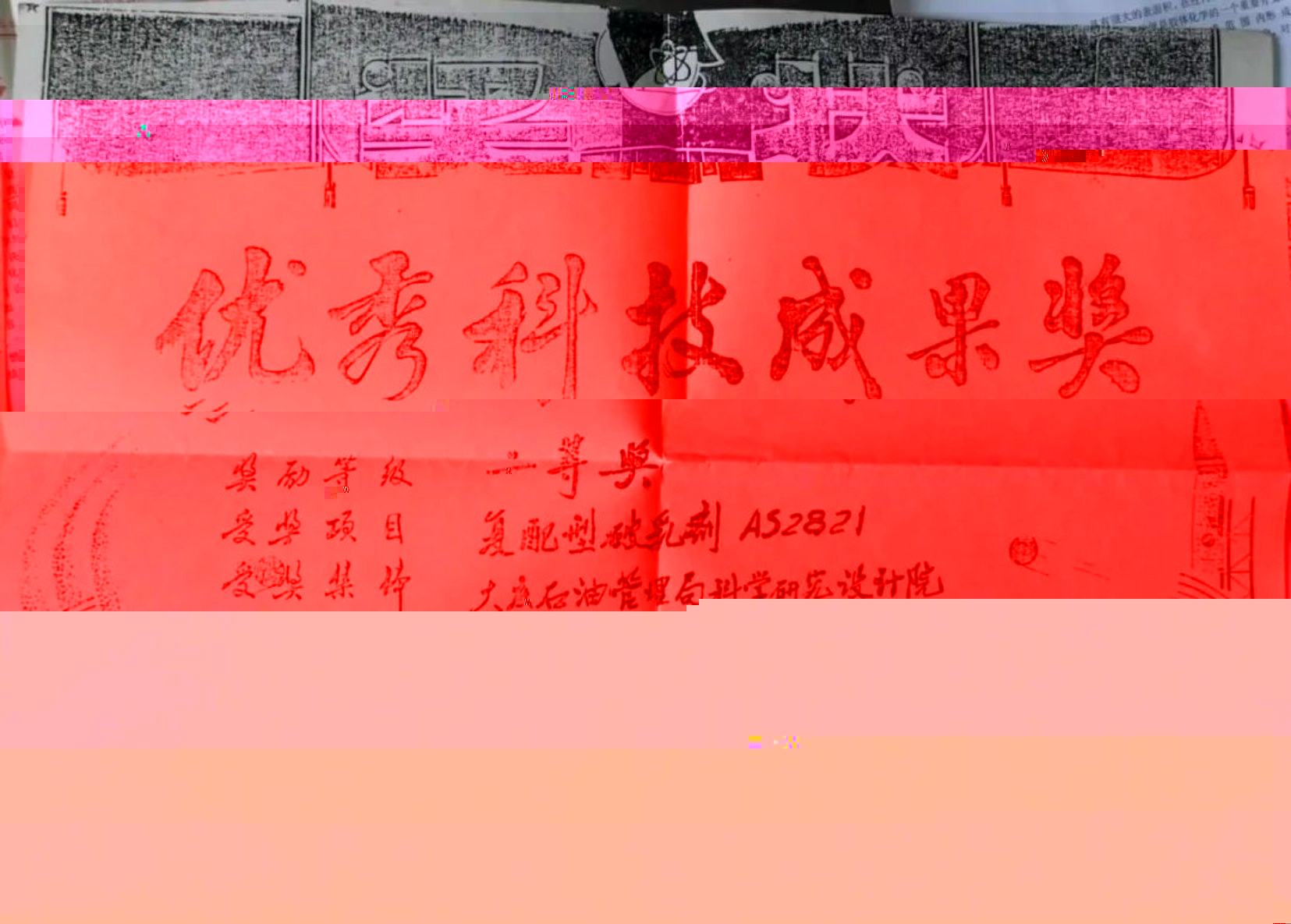

戴老師參加了多個油田的科技改造項目,都圓滿成功并獲得多項獎勵。“複配型破乳劑AS2821”獲1983年黑龍江省科技成果二等獎;“原油破乳機理”獲1986年beat365首屆科研成果三等獎;“礦場原油添加劑的研究和應用”獲1986年石油工業部科技進步二等獎;“礦場原油集輸添加劑的研制和應用”獲1987年國家科技進步三等獎。

值得一提的是,在現場搞科研,尤其當時的條件下,絕不是坐在寬敞明亮、儀器完備、生活設施便利的實驗室裡從容不迫地操作、思考、分析,而是要克服很多意想不到的困難。“我們是冬天去的,那個冷啊。住的招待所裡面沒有廁所,廁所建在外面的野地裡,還是那種過去傳統的旱廁,風吹過便坑呼呼直響,我們戲稱為‘抽風馬桶’。晚上又黑又冷,根本不敢出去,為了少上廁所隻好不喝水。我們科研人員還要跟石油工人一起去挖掘管道,乘坐敞篷卡車到荒無人煙的野外,穿兩件棉襖還被冷風吹透,真的感覺快要凍死了。李外郞老師年齡比我大,而且身體瘦弱,他長期在油田嚴酷的環境下堅持完成科研任務,實屬不易。”

改革開放後戴老師更是全身心地投入科學研究和教書育人的工作。“我們教研室主任傅鷹先生一再告誡我們:作為教師,你必須站在科研前沿,這樣才能提高教學水平;作為科研工作者,也要教好學生,這既是職責,也可以開拓思路和眼界,教學相長。北大一直秉承教學和科研并重的教育模式。知名教授都十分重視教學,親自講授基礎大課,傅鷹先生給我們做出了榜樣。”

上世紀80年代,為了盡快趕上發達國家科技前沿,我國向歐美國家派出了大量以高校教師為主的留學人員和訪問學者,這對以前學俄文的戴樂蓉老師來說也是一大挑戰。“當時來講,出國訪問一段時間是開闊眼界、提高科研水平的最佳途徑。我那時候教學工作非常忙,但必須不斷提高和充實自己。我晚上去工會辦的夜校聽英語課,堅持了兩年學習,通過了高級班、口語班和出國英語考試。我是1986年去的美國,屬于自費公派,他們那邊給我發工資,一年8000美元。我去美國一年,教學任務都留給别人,我深感責任重大,抓緊一切時間學習和研究。到我該回國的時候,美國那邊的教授因為我做的工作不錯,又沒有合适的人接替我,希望我能延期回國。我說我是北大派遣的,學校裡還有許多工作等着我去做。他就給我們系主任孫亦樑寫信,希望他能同意我延期回國,并協調解決相關工作安排問題。我私下要我們教研室主任跟孫亦樑說不要同意,一是我要言而有信,二是調整工作勢必會給别人添麻煩。”

戴樂蓉老師在美國的導師Stig Friberg是膠體化學界的權威,延期一段時間再回來無疑更有利于戴老師以後的科研發展。而且戴老師當時在國内的工資是每月69元人民币,收入方面也是不小的誘惑,畢竟大家都要生活,都要養家糊口。當時也有不少人想方設法賴在國外不回來,而戴老師在有充足理由與條件的情況下堅決如期回國,真是體現了一位優秀老師、優秀黨員的高尚品格與道德修養。“自己堅持原則,教學生才有底氣”。戴老師回國後,除了做科研和指導研究生及本科畢業論文,主要的精力都放在教學上。

“我一直教生物系的物理化學,到退休教了二十幾年,後來還擔任非化學專業基礎化學課程改革的組長。我覺得教學要明确兩個目标,即要讓學生在智力因素和非智力因素兩個方面都得到提升。非智力因素是指科學精神、品德以及崇高理想,讓他們具有為真理獻身、艱苦創業的精神以及虛心好學、團結協作的作風。智力因素包括動手、觀測、查閱、記憶、思維和想象,代表獨立獲取知識的能力和解決問題的能力。”

“教好學生,一方面要講究教學方法,更主要的是教師本身各方面的素質要過硬。以生物系的化學課程來說,因為化學反應是所有生命過程的基礎,所以化學基礎課對生物、醫學類專業非常重要。我們本系的基礎化學課分為無機、有機、分析、物理化學等等,但生命過程會涉及化學所有方面,并有生物體系自身的特點,所以教學上一定要切合生物專業本身的需要和科研要求。20世紀末以來,生命科學及醫學醫藥發展很快,新領域、新課題、新技術不斷湧現,為了教好生物類的化學課,我曾長期旁聽他們的專業課,根據他們的專業要求來備課,每次教案都有更新,需要花費很多時間。例如在電化學中增加生物電化學章節,引入生物氧化、細胞膜電勢、生物傳感器等;在動力學中介紹酶催化反應、光合作用、視覺原理等。我們教學小組的程虎民、高月英、丁慧君、齊利民和我一同努力,不斷進行教學改革,從内容到教學方法都反複錘煉,還把講義編寫成北大自己的‘物理化學(生命科學類)’教材,因此多年多次獲得教學優秀成果獎。”

多次獲得教學優秀獎和教學優秀成果獎

20世紀80、90年代,因為師資力量相對不足,但高校招生規模急劇擴大,所以大學基礎課普遍以大課為主,分組讨論、小班教學、自主學習等可以提升學生學習質量及創新能力的教學模式或方法難以實施。而戴樂蓉老師很早就要求學生撰寫讀書報告,提出并探索可研究的問題等,雖然大大增加了教學工作量,但确實收到了良好的人才培養效果。

“我在美國的時候聽過一些課,總的感覺是他們講得不一定比我們深,但非常注重自主學習能力和創新能力的訓練。我們那時老師主要的教學方式還是讓學生記住标準答案,但他們已經普遍地要求學生自己查閱資料、自己尋找問題、自己進行研究、自己撰寫論文。回國後我也在課上加強獨立學習能力的培養,學生讀書報告中寫得好的文章,我還會推薦投稿發表。另外我一直堅持北大嚴格要求的教學傳統,總成績由平時作業、期中考試、讀書報告、期末考試幾部分綜合評定,出題和判卷嚴格把關,決不放水。記得一次一個醫學預科班的學生不及格,他的班主任都過來求情,我連他的班主任都一起批評。”

改革開放以後的社會環境與教育要求與過去有很大的差異,比如工作重心向科研的轉移,随着人們生活水平的提高,學生自覺自律、吃苦耐勞的精神也遠不及前輩學長。在這種情況下,不少大學老師放松了教學上對自身和對學生的要求,以至上世紀80、90年代出現了比較普遍的“教育質量滑坡”現象。當然這個問題後來引起了高校普遍的重視,采取了很多措施加大教學投入,在教學模式上也進行了很多嘗試以提高人才培養質量。像戴樂蓉老師這樣,始終嚴守師德師風學風,并主動進行教學和課程改革以适應新時代對科研型人才、創新型人才培養的要求,實屬難能可貴。“桃李不言,下自成蹊”,老師真心付出,傳道授業,學生是會受到感染的。一位學生過年時寫給戴老師的賀信非常有代表性:“感謝老師的言傳身教,您對我進行做人和求知的教導,幫助我探索未知世界的大門,我一定不會辜負老師的期望……”

國家建設,教育事業的發展,靠的是許許多多人的共同努力、默默付出。能站在聚光燈下,上台領獎的,隻是極少數代表。正如戴老師所說,“我們這一代人大都是盡力盡責的普通一兵,不會偷懶、撒謊,隻會老實做人,努力把工作做好,不争名利。”北大有幸有這樣一批默默無聞而又非常出色的普通教師。

記者 | 郭九苓、劉宇

錄音整理、文字編輯 | 郭九苓

排版 | 祝晨旭

審核 | 戴樂蓉、肖熠、高珍