人生有愛真無悔,學術伉俪若金湯—訪化學學院湯卡羅教授(下)

04 / 重回北大:海闊天空科研路

回到北大後,湯老師和金老師都在唐先生領導的物理化學國家重點實驗室工作,在同一個科研組。唐先生讓他們搞金屬有機化合物與原子簇化合物的合成和結構研究,這當時在國際上也算一個新的領域。用唐先生的話說是“給了你們一個金飯碗”。不過這個金飯碗可不好端,因為唐先生指明了一個方向,路怎麼走要全靠自己。湯卡羅和金祥林老師一如既往地努力學習、研究,取得了非常豐富而重要的科研成果。

“我們知道有機化學是碳的化學。有機化合物物主要成分是碳、氫、氧,再加上氮、硫、磷等。金屬元素與碳以共價鍵結合生成的化合物稱為金屬有機化合物,這類化合物往往很不穩定,遇到空氣中的氧氣和水分就會分解,所以做金屬有機先要有特殊的設備。但由于北大物化所結構化學教研室以前沒有從事化學合成的工作(毫不誇張地說,連一個燒瓶都沒有),所以要從無到有建立化學合成實驗室。學校把一個過去在化學南樓後面(現在校史館對面的位置)被地震震裂的、一間26平米的平房分配給我。這個實驗室既要具備一般有機合成的條件,又要符合金屬有機合成的特殊要求。因此在1979年9月-1980年4月我還被派往中科院上海有機化學研究所陸熙炎院士小組進修,學習金屬有機化學的實驗技術。”

“文革前合成胰島素的時候我就在上海有機所待過一年,屬于故地重遊了,彼此很熟悉。在食堂吃飯的時候,從所長到炊事員都認識我,都跟我打招乎。已經十五年過去了,不過這也說明我的樣子變化不大,哈哈!我在那邊主要是接替一位陳老師的工作,他出國訪問去了,他的課題希望有人繼續做。我實際上是邊做實驗邊學習,有一位實驗員已經熟練無水無氧的操作,她配合我的工作,我也向她學習實驗技術。”

湯老師從上海進修回來之後,就全力投入新的金屬有機合成實驗室的建設工作,負責從設計到施工每一個細小的環節。那時文革雖然結束了,但很多人的思想、工作作風還沒有轉變,消極怠工現象非常嚴重,湯老師為說服工人幹活,真是跑斷了腿,磨破了嘴。

“從設計到每道施工工序都要我管,不像現在,你有一個大緻要求,有專業人員幫你設計和施工。好在我在制藥廠學會了建築設計和機械制圖,我一生的觀點就是‘藝不壓身’,學習一切見到的新知識和新技能。我每天都要在實驗室和基建處來回穿梭,那時北大基建處在東校門裡面的一排平房裡,每天我都到基建處去要人。比如今天要瓦工來修房子,我早上先去叫瓦工,瓦工做完該木工了,但基建處不會管協調,所以我又去叫木工。每個工種今天做什麼事情我也都要交待清楚。”

湯老師(中)和77級學生甘宏、利群攝于平房實驗室外(1981年冬)

“我是每天早上8:00前從中關村19樓的家裡出發,到基建處叫完人,趕緊到實驗室燒開水,用自己掏錢買的茶葉沏好茶,等工人過來。他們大概9:00才來,做一會兒活,10點來鐘他們就休息了,快到11點再幹一會兒就走了,下午我再去叫人。他們的工資是按天計算的,所以完全不着急,我都快急死了,幾次都差點哭了。工人們看我這麼上心都覺得奇怪,問我是黨員嗎?我說不是。他們就說你要申請入黨吧?”

“這個26平米實驗室修了得有半年時間,我來來回回跑的路估計不止260公裡。實驗室要有一整套特殊規格的玻璃儀器,有進口的可以買,但是很貴。後來也是我自己畫了圖紙,在化學系的玻璃室定做的,這個過程又是一通求爺爺告奶奶。”

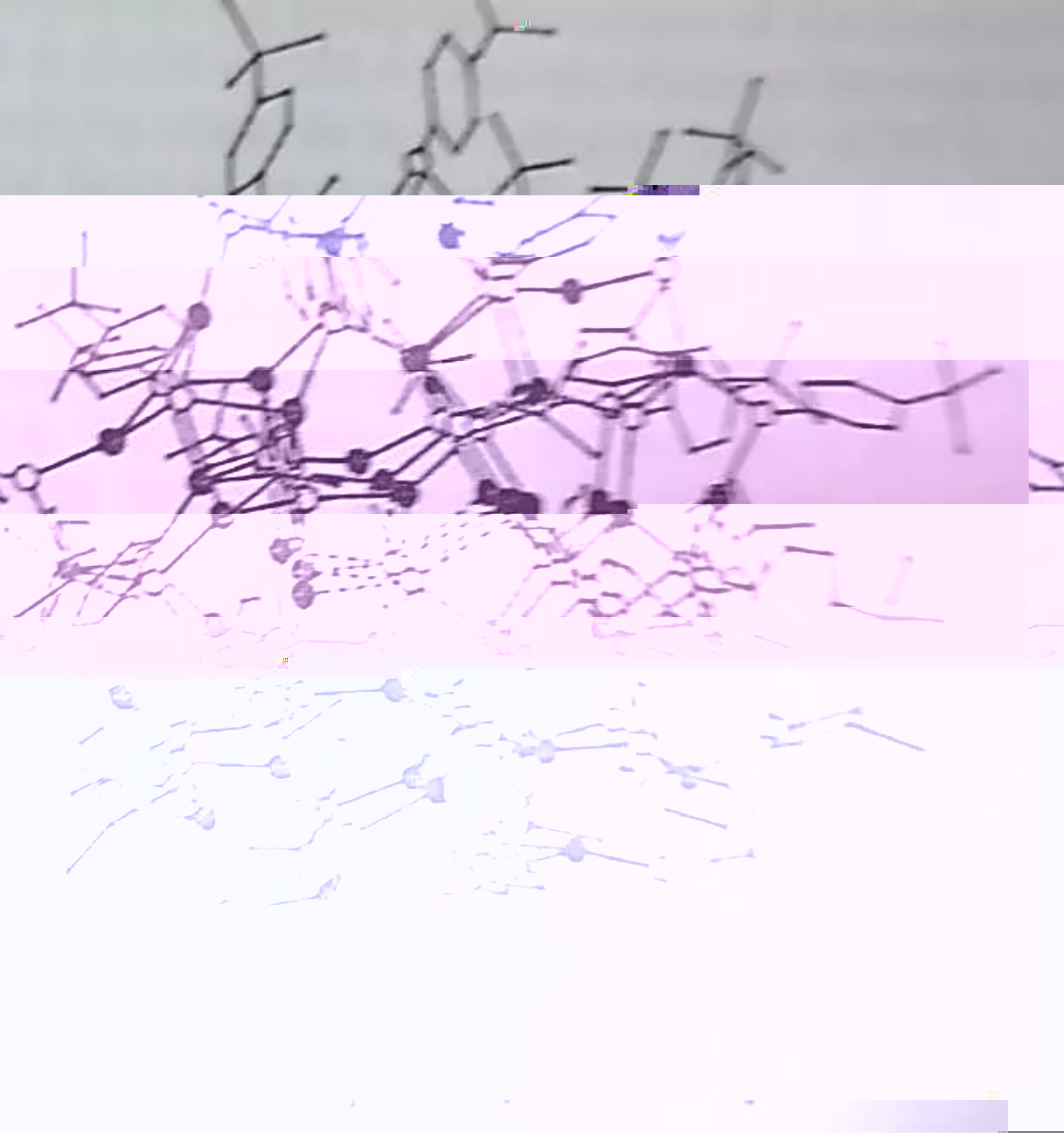

“金屬有機合成實驗整個要在高純氮條件下進行,有一套雙排管的裝置,可以抽真空和充氮氣。每個瓶子都要有玻璃活塞,以便抽真空和充氮氣。本來很簡單的操作,比如用兩個瓶子一個漏鬥進行過濾。無水無氧操作就要先把每個瓶子裡的空氣先抽掉、換氮氣,如此反複三次。然後在通氮氣的條件下,用一個帶濾芯的彎管連接進行過濾。體系要一直保持氮氣是正壓的,否則就會混入空氣,所以實驗完成後收尾工作也比别人費時。我們一般都要比人家晚下班,要把整個實驗系統都收拾好了。不過這個實驗确實很鍛煉人,要非常耐心、非常細緻。後來我給結構化學專業研究生開了這門課,就叫‘無水無氧操作實驗技術’,做過這個實驗以後,學生都說到外頭做實驗覺得太容易了。關于這個實驗技術,在和李良助等人合作完成的《有機合成原理和技術》一書中我寫了一章,在1992年出版。利用這樣的實驗技術,我們合成了幾十種化合物,并培養了單晶。這要靠長期實驗積累的經驗、再加反複嘗試和一些運氣了。”

湯老師用雙排管裝置做無水無氧操作實驗

金屬有機合成不光實驗操作要求比較高,結構分析也非常不容易。在基本的元素分析基礎上,确定成分和結構主要靠金老師那邊的X射線衍射晶體結構分析了。“第一步要得到品質良好的單晶,晶體大小要在2-5 mm。金老師在這方面起了很關鍵的作用,他是有名的‘金一刀’。那時沒有激光切割之類的精密手段,他就在顯微鏡下,把晶體放在一塊橡皮上,用刮胡刀片一下就能切出符合衍射要求的樣品,成品率極高。X光圖像分析,還原晶體三維空間結構更是非他不可。得到了X射線衍射數據,要根據衍射的強度确定元素,計算出有關的鍵長、鍵角。金老師的數學、物理、化學的理論和計算能力及實驗操作水平都非常出色。現在的研究手段應該先進多了,有更精密的設備,也可以用計算機軟件進行圖像分析識别、三維圖像展示。那時候純粹是手工操作,但是這樣鍛煉出來的人,學術底子是很牢的。金老師給研究生開的《X射線晶體結構分析》的課,學生反映都很好,說他講得明白,聽得懂。他也經常和唐有祺教授讨論結構問題,得到很多幫助。”

金祥林和唐有祺教授讨論結構問題

“我們研究的金屬有機化合物中的金屬主要是銅、銀、鋅、鉻、钼、鎢、鎳等過渡金屬元素。兩個以上金屬間生成金屬-金屬鍵(M-M鍵)而形成的多面體化合物稱金屬原子簇化合物。金屬可用不同的小分子有機物作為配體,通過硫、硒、氮、磷等元素和金屬配位。我們的科研工作及成果大體可分為三個階段:”

“我們先用的銀、銅,預計可以形成比較穩定的共價鍵,而且無毒、便宜。我們先是成功合成了以硫代萘磺酸為配體的四核銅,研究論文在《中國科學》發表,并在1983年化學協會成立50周年報告會上作報告。其中對配體二硫代萘磺酸變為過硫代萘磺酸(即配體中原來兩個硫變為三個硫原子)機理的推測和實驗證實引起了國内外同行的關注。其後,我們又合成了多種結構的銅、銀、钼、鎢、鎳、鉻等幾十種原子簇化合物,研究了它們的晶體結構,并在國内外學術刊物上發表了論文幾十篇。這項研究工作和唐先生領導下的晶體體相結構和晶體化學的其他基礎研究工作一起,獲得了1987年‘國家自然科學二等獎’。銅、銀簇合物的合成與晶體結構研究,獲國家教委1988年‘科學技術進步二等獎’。”

“1984年1月-1985年12月和1989年7-12月,我兩次去美國紐約州立大學Albany分校做訪問學者,和J.Zubieta及 E.Block兩位教授展開國際合作,繼續進行含硫配體的銀等金屬簇化合物的合成和結構研究,發現了配體的空間位阻愈大,簇合物的簇合度愈小的結構規律。這些規律的發現,對以後的大核簇合物研究工作起了重要的作用。

1989年在E.Block教授家合影

1989年在J.Zubieta 教授(中間抱小孩)家過聖誕節

“在合成了幾十種原子簇化合物、找到一些結構規律後,我覺得這方向有點做不下去了,想改換課題。正好在上海有個學術會議,我見到了上海有機所的陸熙炎院士,他是我在上海有機所進修時的導師,我就對他說了我的想法。陸先生要我堅持下去,他對我說,‘我送給你9個字:做則深,深則新,新則信’。這是一位日本的同行跟他講過的,他覺得非常有道理。研究一定要深入,深入則有新發現,有新發現就會有信心。這九個字對我啟發很大,我那時要是換了方向,就不可能有後來的成果。陸先生後來知道我取得新的成果也非常高興。”

2000年7月在上海光大會展中心向陸熙炎院士請教

湯老師科研工作的第二階段是研究小組在1990-2004年,發現二硫化碳(CS2)在M-S(M="Ag,Cu)鍵的插入反應,及相應的合成工作為大核簇合物的合成開創了新的合成方法。

“起先是一個本科生畢業論文的工作,他用特丁基硫酚做配體、二硫化碳做溶劑進行銀的反應,結果得到了一個銀原子的單核結構配合物。我們那時在金屬有機合成方面已經有相當多的成果,對單核結構已經有點不太重視了,也沒仔細看。因為我經常去唐先生那裡彙報工作,就順便說起這件事,唐先生就讓我把結構給他看一下。唐先生一眼就看出了問題,說:‘你這裡有新發現啊,在銀硫鍵之間有一個二硫化碳插入,這是個新反應!要是多插入幾個,不就做成原子簇了嗎?’”

“唐先生的意見給了我很大啟發,但我并沒有馬上着手去做,因為說起來容易做起來難。然後是一個研究生,楊建平,他用異丙基硫酚為配體,做出了一個8核銅的結構,結果發現其中也有二硫化碳插入。我剛看到很驚訝,因為他合成時根本沒有用二硫化碳做溶劑。我說你是在開玩笑吧,二硫化碳哪來的?他說是櫃子裡的,大家都在同一個櫃子裡培養晶體,有二硫化碳氣體滲入進來了。我對他講,這件事可能成為科研工作的美談,但論文上是絕對不可以這樣寫的,你必須用正規的實驗重複出來。這個學生很不錯,用心實驗,真把結果重複出來了。後來我們利用這個新反應合成了一系列大核Ag和Cu的簇合物,其中最引人矚目的是14核銀和14核銅簇合物的合成,同樣引起了國際同行的關注。之後我們實驗室又合成了大核镉的簇合物,兩個8核镉硫簇合物和17核镉簇合物,并研究了它們的性質和結構。終于在2002年我們得到了50核銀簇合物和60核銀簇合物,這兩個簇合物的結構類似,它們的分子直徑都已達到了納米等級,為納米材料的制備開創了一個新的途徑。”

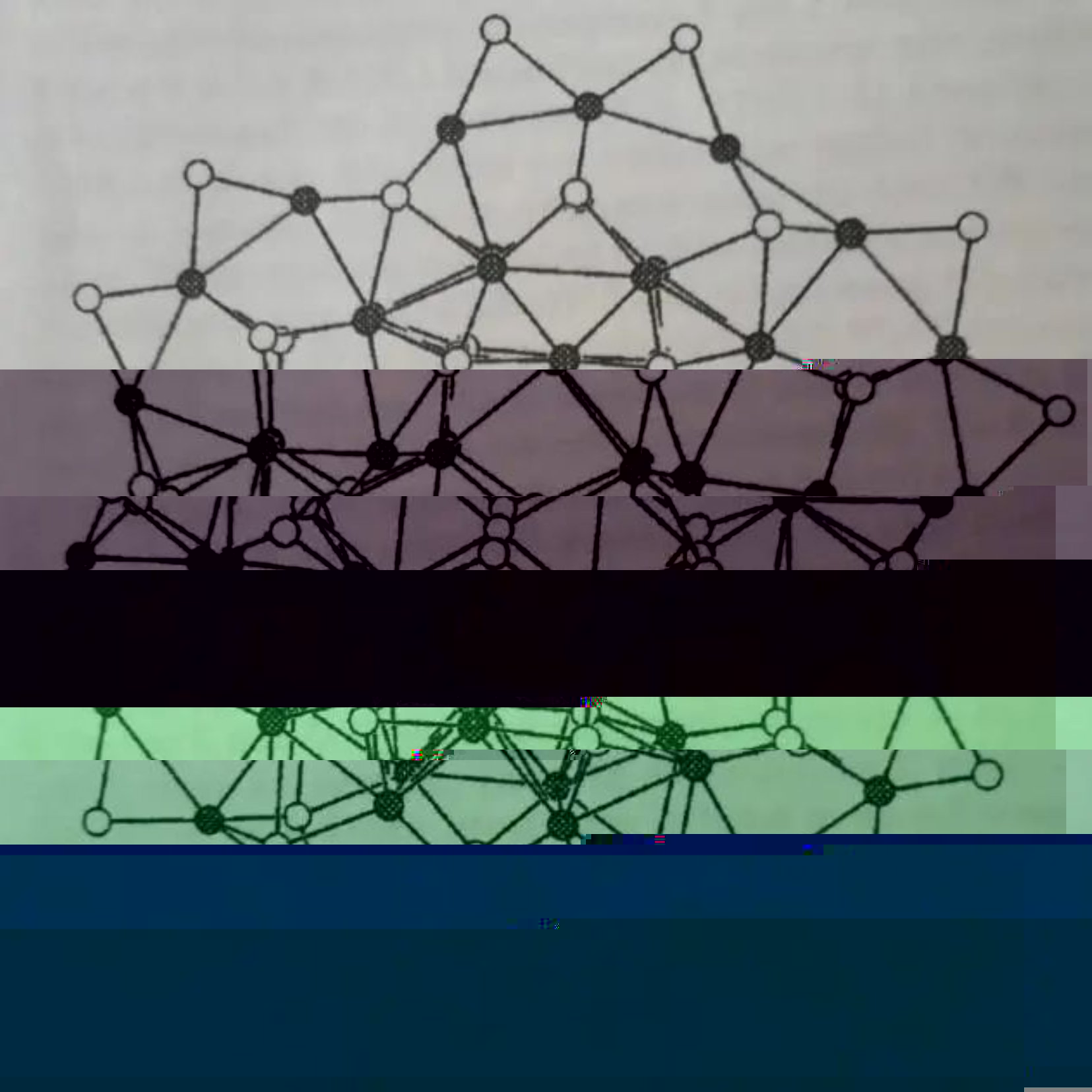

50核銀[Ag50S7(SC6H4(Bu-4)40]4-的結構

60核銀[Ag60S7(SC6H4iPr-4)50]4-中的Ag60S57核

“50核銀簇合物的分子直徑為2.9納米。在此類合成反應中,反應條件溫和、可控制、産物純度高、得率也較高(50-67%)。而傳統納米材料的制備,往往用大顆粒粉碎變小,大小不可控、純度和得率都不高。關于二硫化碳在金屬-硫鍵的插入反應,及其在原子簇化合物合成中應用的綜述,我們應邀在國際雜原子化學會ICHAC的刊物《REVIEWS ON HETEROATOM CHEMISTRY》 Vol.15, 83-114發表,引起了國際同行的關注和認可。”

“我們在硫族金屬簇方面的工作在學術界産生了持續至今的影響,以後不少人在這方面做了大量的研究,取得了很好的成果。我們的學生趙亮(現任清華大學化學系教授,現在繼續在做這個方向的研究)最近在SciFinder 查了一下,作了以下報告:

‘湯卡羅教授及合作者在硫族金屬簇方面的研究在金屬簇化學領域産生了重要影響。雖然主要工作發表于上個世紀90年代,但後續影響一直持續至今,為高核數金屬簇、多簇複合體的合成與性能研究提供了重要方法。其研究工作被國内外多個學者在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed.等知名期刊上引用,包括鄭蘭荪院士、麥松威院士、鄭南峰院士以及山東大學孫頔教授、鄭州大學臧雙全教授等知名學者。’”

湯卡羅課題組所做的第三個富有成果的科研課題是富勒烯金屬配合物的合成,及其結構和性能的研究。自從上世紀90年代富勒烯(也稱球碳,以C60和C70為主 )能夠大量制備後,與它們有關的化合物的合成、結構和性能的研究引起了廣泛的關注。

“那時候有關富勒烯的課題非常熱門,學校科研處組織一些人,化學系、物理系的都有,讨論如何進行更深入廣泛的研究,做出更多更好的成果。金老師也參加了,回來問我,C60我們能做什麼?我說我們做金屬配合物啊,用金屬元素在C60上面給它長辮子,這是我們的拿手好戲啊。一做就做成功了!那時,有關富勒烯的金屬配合物的報道是很少的。”

“但那時C60制備也是很不容易的,顧鎮南老師雖然免費給我,我也不舍得大用,很多實驗研究就受限制。我們首先找到了富勒烯雙鍵反應的電子模型物——丙烯酸甲酯,它是比較廉價易得的化合物。我們查文獻,發現有人研究出來C60與金屬主要是雙鍵配合。這個雙鍵的性質跟缺電子雙鍵配體的性質類似,經過多次嘗試,我們選定了用丙烯酸甲酯做實驗。實驗表明,凡是能與丙烯酸甲酯生成穩定金屬配合物的結構,也能在富勒烯作為配體時實現。然後我們又解決了配合物溶解度小、晶體難培養的難題,首次合成了兩個C60的钼和鎢的配合物,并測定了它們的晶體結構。我們用廉價的丙烯酸甲酯,做C60的電子模型化合物的做法,得到國内外同行廣泛的重視和好評,廈門大學的章慧教授就為此來信祝賀和請教,并請我去廈門大學,做了學術報告。”

“在完成C60的钼和鎢的配合物合成和結構研究之後,我們又緻力于C70的钼和鎢配合物的合成。由于C70分子形狀和性質與C60不同,其配合物比C60配合物更難得到單晶。我們改變了溶劑,得到了C70钼配合物,并在低溫下(-100℃)測定了它的晶體結構。我們還和意大利Siena大學的P. Zanello教授團隊合作研究了C60和C70的钼配合物的氧化還原性質,結果表明C60和C70配合物的氧化還原性質有明顯的差别。我們也和北大物理系龔旗煌教授(現任北大校長)的團隊合作,研究了C60和C70钼和鎢配合物的非線性光學性質,發現钼和鎢的富勒烯配合物大大增強了富勒烯的非線性光學性能。”

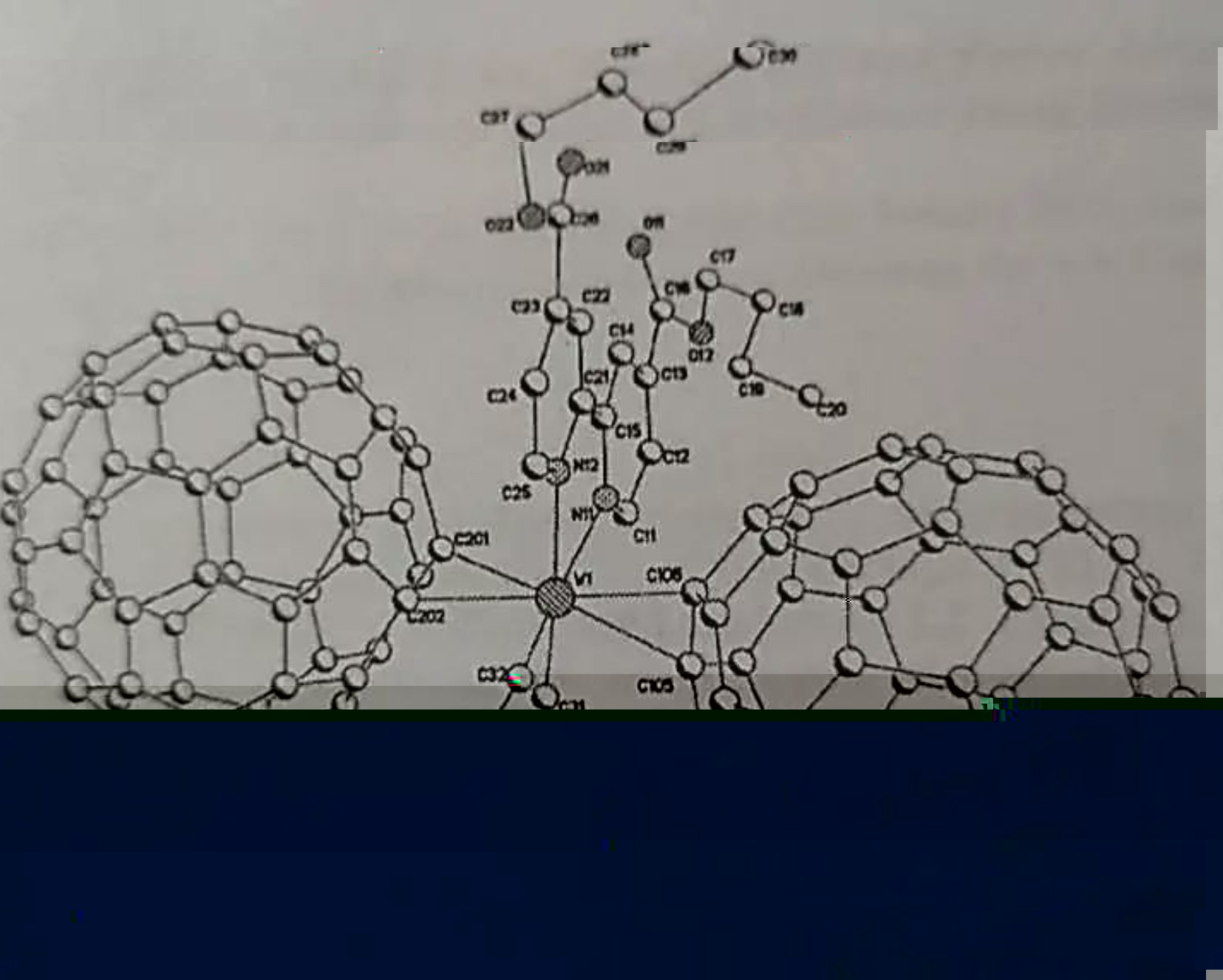

“我們又開展了富勒烯金屬配合物的多種構形研究,合成了啞鈴狀的兩個C60與金屬钼和鎢形成的新型配合物,其晶體結構引起了廣泛的興趣。”

啞鈴狀C60金屬配合物的結構

“我們設想還可以制備兩個以上的富勒烯分子與金屬原子生成‘夾心糖葫蘆’狀的配合物,估計會有更新奇的性能。但由于退休,清退了實驗室,此項研究并未展開。由于我們在銀、銅等金屬簇合物及富勒烯金屬配合物的合成和結構研究中取得的成果,教育部2004年給我們頒發了自然科學二等獎。”

湯卡羅和金祥林老師回到北大後20多年的時間裡取得了出色的科研成果。金屬有機化合物和簇合物為新型功能材料的研究開辟了一個廣闊的天地,預計以後在醫療、生物、制藥、環境、電子等領域會有越來越多、越來越重要的應用。特别是湯老師所合成的大核金屬簇合物分子已經達到納米量級,這對納米技術的研究起到了巨大的推動作用。納米技術與基因、能源、人工智能、航天一起并稱為未來科技發展的五大核心領域。納米材料如果通過宏觀材料破碎的方法得到,則尺度和外形的一緻性都無法控制,所以性能優良的高品質納米材料目前還是要通過合成的方法得到。

回顧湯老師的科研工作曆程,我們可以看出她能取得如此之多重要成果的奧秘所在:湯老師具有極為紮實的有機化學知識基礎和出色的實驗技能,有非常活躍的思路與創新意識,再加超乎常人的勤奮與努力。有些發現看似有偶然因素和運氣成分,其實是堅持不懈、深入研究的必然結果。

“類似的工作國内外也有不少團隊在做,我們為什麼能率先做出結果?很重要的一條是很多實驗中的有機配體是我們自己合成的,可選擇、可嘗試的方法就比較多,而其他科研組大多隻能購買現成的配體。另外我們在生成物單晶方面也積累了很多獨有的經驗與技巧,特别是納米級的大分子,如何生成質量良好的晶體需要高超的實驗技能。不是吹牛,我們實驗室出去的學生,都受到工作單位很高的評價。”

另外還有一點湯老師覺得非常重要,就是科研工作不能悶着頭做,要廣交朋友,互相啟發,也可以使更多的人更加了解、重視你的工作。湯老師在研究工作中,除了跟唐先生、邢先生有經常的請教、彙報外,還跟國内外同行有廣泛的交流與合作。

1992年6月在意大利Triesta 大學A.Camus教授實驗室

“在我們合成四核銅的金屬有機化合物後,對其中配體二硫代萘磺酸變為過硫代萘磺酸的機理進行了推測和實驗證實,論文發表在《中國科學》後,意大利Trieste大學的A.Camus教授來信說,她在實驗中也遇到了類似的現象,但得不到解釋。看了我們的文章,大受啟發,并邀請我去意大利訪問。這件事也使我大受鼓舞。後來我們成了經常交流的好朋友,我也曾邀請她到北大來訪問。”

1996年7月在澳大利亞新南威爾士大學Dance教授家中

“我們做成14核銀的原子簇之後,我曾主動給這個領域的權威、澳大利亞新南威爾士大學的Dance教授寫信,他認為這個結果非常‘Amazing’,并邀請我去澳大利亞訪問。1996年7月我利用赴澳參加國際金屬有機化學會議的機會,在Dance教授實驗室合作研究了一個多月。”

1996年7月湯卡羅(左一)和Dance教授團隊合影

“1984年1月-1985年12月和1989年7- 12月,我兩次去美國紐約州立大學Albany分校做訪問學者,和J.Zubieta, E.Block兩位教授展開國際合作,取得了很好的結果。兩位教授想留我和金祥林在美國工作,并答應在經費上給予保證,但是我們堅決要回來。然後,Block教授希望我們以後多出國參加國際學術會議,并推薦我擔任了國際雜原子化學會(ICHAC)顧問委員會委員,每2-3年開一次學術會議(在亞洲、美洲、歐洲輪流舉行)。我參加了從第1次到第7次的會議,直到退休。1986年在日本的ICHAC-1,我是中國代表團團長;1989年在美國ICHAC-2,我作了大會學術報告;1995年在韓國首爾的ICHAC-4我當了大會執行主席。2004年在上海舉行ICHAC-7,我協助上海有機所唐勇、戴立信先生籌備會議,并作了學術報告。國家自然科學基金委很重視和支持我的工作,每屆會議都給我報銷路費(食宿是主辦方負責),他們認為國内教授們在國際會議當中擔任職務的人很少,所以一定要支持。”

1995年在首爾的ICHAC-4擔任執行主席

“除了國際雜原子會議,我還參加國際金屬有機化學會議以及晶體學會議。金老師是中國晶體學會的副理事長,兼國際晶體學會理事,每次晶體學會他都要參加。我們兩個同時參加過2002年在瑞士日内瓦舉辦的國際晶體學會,平時我們各自獨立,各開各的會。退休前10年的暑假,我們倆幾乎都在外面開會。與同行的廣泛交流使我收獲很大,每次回來都會有新思路和新想法。”

2004年在上海舉行的ICHAC-7作學術報告

“國内的交流也很多,上海、南京我經常去。福建有個中國科學院的物質結構研究所,原所長是盧嘉錫,1981年擔任了中科院院長。福州我去了7次,因為國内搞結構主要就是我們兩家。去參加學術會議、參加專家組去驗收基金會成果.....該所的同行如洪茂春、康北笙等都成了我的好朋友。”

2004年7月國際雜原子化學會(ICHAC)顧問委員會成員在上海ICHAC-7 會後合影,湯卡羅(左一)是唯一的女委員

“我知道我們系裡有位工作做得很不錯的老師,但隻是埋頭研究、發文章,幾乎不出去開會,這樣肯定會影響成果的知名度。有一次會議上有人讨論一個問題,我就說我們有人已經解決了,還告訴他們哪個雜志哪年發表的,但他們之前都沒注意到。”

05/ 樂在為師:教育是愛的傳遞

湯卡羅從小就想當老師,對她來說這不是一種成年人的職業規劃或利弊的權衡,而是一種與生俱來的責任意識和幫助别人的天性。“說起來很有趣。我有兩個姐姐,我兩三歲時她們在上幼兒園,我跟母親去幼兒園看她們的時候,看到老師坐在那裡彈琴又唱歌,過一會給大家發糖果。我當時的感覺不是羨慕那些小朋友,而是覺得當老師真好,老師非常神聖。”

“那時我們姐妹在家做類似‘過家家’的遊戲,扮演不同的角色,我兩個姐姐每次都鼓動我當老師。她們為什麼讓我當老師?因為想吃我的零食。我母親會給我們分糖果,并教育我們要省着吃,我就把這些零食裝到罐子裡,藏起來慢慢吃,而姐姐們早就把自己的零食吃完了。我當老師時真是心甘情願地把平時舍不得吃的零食分給姐姐,甚至鄰居的孩子。”

“大概在初二或初三時,老師讓我們寫了一篇作文叫《我的志願》,我寫的志願就是以後當老師。當時同學都不相信,因為自古以來,當官發财才是人生的理想與追求,也是絕大多數人讀書的目的。那時師範不需要交學費和飯費,通常家庭經濟困難、成績比較差的人才報師範,而我是班上學習最好的學生,所以他們覺得我不可能去讀師範。不過語文老師給我這篇作文很好很高的評價,并祝我将來能夠成為一位老師。”

1995年與邢其毅先生合影

“到北大上學後,從上邢其毅先生的課到當他的研究生,應該說邢先生為我樹立了老師的榜樣,并堅定了我當老師的決心。邢先生的課程講得很好,二百多個座位的大教室都坐滿了,窗台上都是人,很多是外校來的旁聽生。邢先生隻拿一支粉筆,從頭寫到尾,結構複雜的化學分子式随手畫出,完全沒有差錯,整本有機化學都在他的腦子裡。邢先生很早就認識我,因為我每次課都喜歡坐在第一排中間,所以邢先生對我印象也很深刻。邢先生後來對我講,‘講課是一門藝術,而不是技術’。北大有機化學這門課是邢先生一手建立起來的,他根據講義編寫的《基礎有機化學》是第一本中國人自己編寫的有機化學教材。這個教材最近已經出版了第四版,獲得了教育部優秀教材一等獎。”

2000年11月祝賀邢先生90壽辰

“在讀研期間,除了選題和實驗操作上的悉心指導,邢先生還特别認真地對我寫的論文草稿逐字逐句修改,甚至連标點符号都不放過。幾十年來,我走南闖北,很多書本都丢失了,可是還珍藏着這份先生親筆修改過的大學畢業論文草稿。這是我永遠的紀念,先生也永遠是我學習的榜樣。在我當了老師以後,我就以先生為楷模,兢兢業業地做學問,認認真真地教學生。邢先生待我真如同親生女兒一樣。回到北大之後,跟邢先生不在一個研究室了,他也一直關注我的工作,經常鼓勵我。我剛回到北大,邢先生特地來對我說‘經過文革,人和人的關系有很大的變化,你要多看看,多聽聽,不要輕易表态。’當時我很感動,一股暖流通過我心,這多像一個父親對要出嫁的女兒的囑咐呀!我也一直把邢先生當作父親。他去世以後,每年清明節我都和葉蘊華、裴偉偉兩位老師一起去給邢先生掃墓。他永遠活在我的心裡。我至今和邢先生的家人保持了很好的關系,就像一家人。”

如前所述,湯卡羅在西南制藥一廠就真正成為湯老師了,她的教學天賦和教學水平得到了難得的展示。當時湯老師的學生包括初中沒讀完的青工、因文革而中斷學業的大學生、廠裡有一定資曆的研究人員。補課隻能利用生産間隙或其它閑暇時間,讓大家有興趣學習并一直堅持下來,需要老師有極強的責任心和因材施教的能力。

“我教青工學《化學》(中專課本),大學生學《有機化學》(邢其毅先生的教材),為研究人員教《化學文獻查閱法》(自已編寫講義)。這件事情的起因是1970年我擔任止血藥組組長後,手下來了個叫傅潔民的學徒工。他是初一就到農村上山下鄉了,當了三年農民後,由于表現好被推薦到工廠裡來的。我是他師傅,要教他一些化學方面的知識,但發現他那時連氫、氧的符号H、O都不認識。廠裡有中專化學教材,我就按書上的内容從頭教他。研究室其他4、5個知青知道後也一起來學。人不多,我采用讨論式教學法,類似現在的小班教學。每次講完後留作業,下次先讓他們自己講作業是怎麼做的,然後我再進行總結。禮拜六下午教大學生們《有機化學》,4個小時,中間休息15分鐘。然後大概每一章後都要出題考試。那時候不是出了白卷英雄張鐵生嘛,我就說你們要學張鐵生的話,就不要來上我的課。結果沒一個人缺席、沒一個人不交作業,全都認認真真地學習。‘化學文獻查閱法’純粹是根據自己以前的學習和研究經驗自創的課程,講義是我手寫的,然後他們拿着去刻蠟闆,油印了一本講義。這本講義上有幾十個人的字體,這也算教育史上的一大奇觀吧。有一段時間,廠裡‘抓革命、促生産’,實際上就是停工,許多人在廠裡四處遊蕩、串門,我叫他們不許出去,都給我坐着念書。他們到現在都還蠻感激我。”

文革期間從清華大學化學系分配過來的龔立人,是在西南制藥一廠研究室止血藥組湯卡羅的同事,看了熊衛民對湯老師的訪談錄(《在那個充滿大話的年代,他們做出了真正的技術革新——湯卡羅教授訪談錄》)後說:“湯老師,非常真實的回憶,一段雖是悲劇卻是美好的時光!你當時在實驗室除工作外對我們的培養教育尤為可貴。特别是對我們這批大學生的培養遠比對知青的上課更有價值。除教英文外,還記得那本你編寫的《CA查閱法》嗎?你是從頭到尾教完的。還兼帶教了JCS、JACS和德文的有機合成查閱。不會查閱文獻如何搞科研?而當時我廠很多技術員不會查資料。我記得還有車間的技術員也來聽課的。我是最大的受益人之一。我後來迅速完成從實驗到投産的兩個項目,多虧了你幫我打下的資料查閱和有機實驗的基礎。直到今天,我仍在當顧問,不斷查閱項目資料并譯成英文。”

“傅潔民在那些學生中非常突出,他特别勤奮好學,所以我也很樂意教他。他非常用功,幾乎每天早上都到山坡上面重慶大學那邊去背單詞。文革結束後,醫藥公司辦了一個大學生的英語培訓班,脫産學習一年。念過大學的才可以報名,要考試合格才能去。開始廠裡不同意他報名,我給他争取,跟廠領導說我能保證他比大學生考得好。再說讓他參加一下考試有什麼關系?考不上廠裡也沒有損失,考上了是制藥廠的光榮。廠裡拗不過我,就讓他去考試了,我們廠一共去了16個人,結果他真考了第一名。”

1995年傅潔民(中)來北京看望湯老師和金老師

“他脫産學習一年英語,之前我推薦他加入藥理組,派他到藥劑學校學習了一年。這大概就是他的受教育經曆了,其他都是自學。我1978年離開重慶,1985年在美國訪問時,他寫信告訴我考上包頭醫學院的藥理學研究生了,我高興得一夜未睡着。”

“傅潔民在研究生期間的工作自然也很出色,畢業時包頭那邊不放,廠裡花了兩萬塊把他‘買’了回來。回來後他先是做藥理室主任,後來擔任研究院(原研究室獨立出來的)院長。1994年他邀請我一定回重慶看看,他說如果我再不來他就離開重慶了。我和金老師到了重慶,看到研究院裡挂了一個大橫幅:‘歡迎湯卡羅和金祥林教授莅臨指導’。我感到特别不好意思。他後來離開重慶去上海複星集團擔任副總裁,是集團醫藥方面的總負責人,幹得非常好。”

1988年和研究生讨論工作

“得英才而教之”是當老師的最大樂趣。人才成長過程中有很多機遇和偶然因素,會經曆很多困難與挫折,固然天生的聰明勤奮是主要的,但受到深谙教育規律和有長遠學術眼光的老師在知識、思路、信念中進行引導和鼓勵也是非常關鍵的。任何人都有迷茫與困惑的時候,學習和研究的成功與喜悅、對世界的好奇心、為社會和人類文明做貢獻的胸懷會支撐一個人走過暫時的困境。回到北大之後,湯老師更是展現出了教書育人的天分與極大熱情,培養了衆多英才。

1986年湯卡羅(左)和79級學生童亮攝于加州大學伯克利分校

“我1980年開始承擔正式的教學任務。一門本科生專業課‘結構化學’,另外一門研究生的‘無水無氧操作實驗技術’。然後還有指導本科生畢業論文,和帶碩士研究生的工作。我和金祥林到退休共同帶本科生畢業論文39人,指導研究生18人。我們的學生畢業後表現都很好,其中有幾位特别出色的,比如79級學生童亮(現為美國哥倫比亞大學生物系主任,著名生物物理化學家,經常在Scince和Nature發表專欄文章),1985級學生李革(現為著名企業‘藥明康德’的總裁)等。還有我退休前最後一個學生趙亮,他在美國當了博士後,後來到了清華,就把我們這一套東西帶了過去,相當于在清華創建一個新領域,做出了不少成果,不到40歲就評了教授。現在教授可不好當,要15位國際同行評審通過才行。我們和學生的關系非常好,每年和學生一起遊園、野餐、打撲克,請他們到家裡聚餐。”

2005年湯卡羅(右二)和謝祥金夫婦在斯坦福大學

2002年6月湯卡羅、金祥林與三個“關門弟子”:朱明新、趙亮、謝祥金

“此外,我還當了94級研究生班的班主任。班上有60名學生,這些學生現在是我的好朋友,他們也都大有作為,如現任北大副教務長兼北大附中校長的馬玉國,中科院化學所現任所長王樹,北師大化學學院有機化學教研室主任邢國文等等。”

1999年6月和學生一起遊頤和園

1999年和學生一起野餐

“1994年是我自己申請要當班主任。當班主任有很多瑣碎的學生工作,會占用很多時間,又不算‘科研成果’,所以很多時候要領導指派。我是主動自願要當,金老師也非常支持,并任命自己為‘副班主任’,和我一起參加學生活動,學生們也都很喜歡他。我跟學生說我把你們當作自己的孩子看待,因為你們跟我女兒是同齡人。那時候我住在蔚秀園,離學校很近,我說歡迎你們到家來。這個班級的同學跟我特别親近,我每年都要請學生到家裡吃飯。6月25日金老師的生日,或者是12月25日聖誕節,正好都是學期結束的時候。有男朋友、女朋友都可以帶來,非常熱鬧。後來搬到燕北園,房子也不大,來的人多,勉強坐下來,不可能大盤小盤地招待大家吃飯。這多虧金老師有一項絕技:擅長制作春卷皮。我看他把面做好了,然後用平底鍋一粘就是一個,制作200個皮用不了多長時間。一個男生吃8個春卷也就差不多了,200個春卷足夠20多個同學吃了。再加其它一些熟食、幹果、水果、飲料,大家吃着、聊着,很高興。我還會彈幾首鋼琴曲助興,所以每次聚會大家都很開心,氣氛很熱烈,這也成為了他們畢業後對校園生活的美好回憶。”

1997年和94研班長馬玉國合影

1997年和女碩士們合影

1997年6月94研班同學來家聚餐

1997年6月94研班女同學看我彈琴

1997年6月94研班男同學和金老師(中)一起打牌

1994年中秋節聯歡會和學生一起做遊戲

“我今年已經85歲了,回顧以前的經曆,我覺得這一生非常值得,主要是遇到了很多好的老師和學生,每當想起他(她)們我都覺得開心、幸福。我也實現了我從小當老師的願望,而且是北大的老師,可以說人生沒有遺憾。去年化學學院給我頒發了在校50周年紀念獎牌,這是對我這一生的獎勵。”

2023年10月化學學院頒發在校50周年紀念獎牌

湯老師是發自内心地喜歡學生,希望學生有所成就,像對待自己孩子一樣,不厭其煩。對于當老師,一般人的理解就是傳授知識、答疑解惑,然而青年學生正是成長的關鍵時期,親人、朋友的關愛,團結和諧的集體,是走出學校後最為寶貴的精神财富。教育在很多時候是感受、模仿與潛移默化,相信這些學生也會将這份真誠傳遞給他人。

06/ 金湯之家:細緻入微自不凡

化學是一門典型的實驗科學,需要非常地細心、耐心、富有條理并且幹淨整潔。湯老師在日常生活中同樣是一位細緻入微的人,有着令人驚歎的化學家風格。“從中學開始,我每次上課都有詳細的筆記;從大學開始每次會議都有詳細的記錄;從研究生開始,特别是工作以後,每一筆花費都有詳細的收支明細帳,每個月有小結,每年有總結,基本從未中斷過。每個月1日記錄家庭的用電、水和燃氣的數據,被北大水電辦公室的工作人員譽為‘beat365獨一份’。現在每天早上我都要花一個來小時的時間記錄前一天的每筆收支、所做的事情,及後面幾天的事務安排。以前都是手寫,後來女兒幫我做了一個分類記賬的電子帳本,我就手寫完再輸入到電腦裡。每天做完這些事情,就覺得心裡特别踏實,腦子也感覺非常清楚。”

湯卡羅展示捐贈的帳本、效率手冊等等

“後來日常工作和生活記錄(我稱為效率手冊)和賬本越積越多,放在家裡占地方,丢了也不合适,我就準備買一台碎紙機來處理掉。正好被原北大常務副校長吳志攀知道了,我跟他也是好朋友,還教過他女兒學鋼琴。吳志攀覺得這些資料非常有曆史和社會價值,就聯系了學校圖書館收藏保管,所以我把1968年以來的家庭收支賬目,1986年以來的效率手冊,還有一些我的手寫備課筆記、油印講義,都捐贈給北大圖書館了。希望對今後的教學和研究工作有一些幫助。2024年2月27日,北大圖書館劉素清副館長和工作人員季梵來家接受捐助,并發給我受贈證書,我女兒也參加了。”

2004年2月劉素清館長發給受贈證書,左起:季樊、劉素清、湯卡羅、金晶

養成好的習慣非常不容易,因為很多人都有難以克服的惰性。不過好習慣才是我們普通人所能夠擁有的真正财富,懶惰、放任會确确實實讓一個人“輸在起跑線上”。如果我們像湯老師那樣每天隻花一點時間把已經做過的和準備要做的事情理順一下,相信我們的工作、學習和生活都會更有效率。

湯老師的處事風格與人生經曆都非常具有傳奇色彩。與她相伴左右50多年、作為她生活上好幫手和工作上好夥伴的金祥林老師自然也不同凡響。非常遺憾的是金老師2022年12月31日因感染新冠肺炎不幸去世,我們隻能通過湯老師的回憶領略一下金老師當年的風采。

“在上大學之前,金老師的經曆和我完全不一樣。我一直上好學校,當好學生,幾乎沒遇到過挫折,甚至沒受過批評。解放以來各屆高考的題目,我高二暑假就都做過了,理科與工科的區别、考什麼大學、學什麼專業,我早就想得清清楚楚。而金老師小時候是個典型的調皮孩子,他跟弄堂裡的孩子踢皮球,經常把别人家裡的玻璃窗砸破,人家告到家裡,他爸爸就把他狠狠地打一頓。他雖然天資聰明,但以前不好好學習,上課不聽講,下課不做作業,以至初中考高中都沒考上。然後他爸爸送他到上海電影制片廠當木工。但他那時候個子特别矮小,隻有一米四七,人家說太矮了算了,過一年再來。于是家裡又送他到表舅家待了一年,因為表舅媽是小學老師,換個環境說不定能安心讀讀書。結果這一年他突然開竅了,不但考上了高中,學習也越來越好,個子也長到了一米八,高考也順利地被複旦大學錄取。大學的時候金祥林也非常用功,再加上他本身是一個非常聰明的人,所以成績也非常好,德智體全面發展,還當了團支部書記。然後就是考研究生的時候,他做對了一道出錯(漏寫解題條件)的題目,被唐有祺先生慧眼相中,錄取到了北大。”

1959年金祥林在上海高校隊打棒球

“他上研究生的時候,學習顯得比較輕松,不像我們在圖書館、實驗室整天忙碌。他每天下午4點半就拿了手套和球棒到球場去打棒球。金祥林大學時是上海高校隊隊員,還得到了‘國家二級運動員’的證書,到了北大就參加了棒球校隊,經常參加比賽。”

“有一次他在棒球比賽中不小心摔了一跤,小腿骨折,不得不打上石膏,拄着拐杖,走路一瘸一拐。那時正好他們物化研究生專業課考試,和我們有機專業寫專題報告不同,他們是采取口試方式。除唐有祺教授外,還有物化的兩位一級教授傅鷹和黃子卿先生參加(被稱作三堂會審)。考試前隻給個大綱,考試時三位教授随便問,直至答不出來,這樣可以看到學生掌握知識的深度。金祥林拄着拐杖在黑闆前應試,有時還要一瘸一拐地在黑闆上演算。最後,三位教授對他的知識掌握的深度和廣度以及靈活性給予了充分的肯定,打了最高分。”

“他的研究生畢業論文是用X射線衍射法測定一個小分子的晶體結構。那時的X光機很古老,也沒有計算機,他們用拉紙條、撥算盤的方法進行計算。1965年8月他完成了結構測定,正在寫論文時,所有研究生被通知去參加‘四清’,‘階級鬥争’是主課,接着就是文革,所以論文沒有最後完成。”

“在重慶制藥廠十年後,我們回到北大。那時唐先生正在從美國引進一台X射線四圓衍射儀,要建立新的實驗室。金祥林正趕上建實驗室的時機,那時參加建實驗室的小組有十來個人,他在其中算年輕力壯的,凡是要去飛機場提貨等體力活,他都搶着去。經常找不到裝貨的卡車,隻好雇馬拉大車跟車回來。後來組裡其他人都陸續因為各種原因離開了,隻有他一個人堅守,承擔了全部工作,當然也受到了最多的輻射。他真像老黃牛一樣任勞任怨,每天加班加點。他上的課也比我多,‘結構化學選讀’是三位老師合講,但另外兩位身體不太好,他要挑重擔。我們家就在學校附近,但他經常是中午食堂吃完飯直接去上課或到實驗室工作,沒有時間回家休息。他是什麼活都幹,不管份内份外。除了晶體結構分析,機器壞了他還修機器,有一次在修機器的時候暈倒了,醒來後也沒去醫院檢查。他退休後得了帕金森症,其實是之前就有征兆了。”

金老師這一輩子真是特别不容易。古人說“巧者多勞”,現在人說“如果你能吃苦,就有吃不完的苦”。“他的技術的确是非常精湛,因此他得了‘金一刀’的美稱。有的晶體很不穩定,需要和溶劑一起封在毛細管裡進行測定,而有的則要在低溫下(-100℃)下測定。遇到這種情況他不說測不了,而總是想方設法克服困難。他在難測定的晶體上下了很多工夫,成績突出,‘高難結構分析測試技術’獲1994年中國測試協會一等獎,‘四圓單晶X射線衍射在簇合物和富勒烯金屬配合物的結構研究中的應用’再獲2000年中國測試協會一等獎。他還和外單位很多研究者合作,成果很多,在國内外學術期刊發表的論文總數達220多篇。”

1993年8月金祥林在自己設計的第26屆國際晶體學大會會标前留影

“金老師還承擔着很繁重的社會工作,曾任北京分子動态與穩态結構國家重點實驗室副主任,中國晶體學會副理事長兼國際晶體學會理事,中國化學會理事,《結構化學雜志》編委等。特别是1993年在北京召開第19屆國際晶體學大會,國内外參會人數多達1千多人,他是大會的秘書長。那時候電子郵件還沒有普遍使用,各種材料和通知都主要靠郵寄。那段時間每天要收的信件都有幾麻袋,學校收發室不肯送,金老師自己每天蹬三輪車運回來。大家幫他拆信,我幫他回信,所以我自稱是‘秘書長的秘書’。這樣忙了将近兩年,國際晶體學大會獲得圓滿成功。這期間他同時還要教書上課,搞科研測結構。他這個人就是不會拒絕,什麼事找到他,他都答應。所以苦了自己,傷了身體。”

1993年8月在國際晶體學大會擔任秘書長

“對我的事情、我的工作,金老師更是毫無保留地幫忙、支持。系裡推選我當校工會兼職副主席,我不願意幹。他說事情總要有人幹的,要做出一點犧牲的,這是大家的信任,‘你去做,家裡的事我多做一點’。1995年我當了第26屆beat365校工會兼職副主席,并兼教代會執委會副主任委員,負責醫療保健和生活福利。我在教學、科研工作之餘,還經常要開會,到各系去了解情況和聽取意見,相當忙碌,他毫無怨言。他還支持我的業餘愛好,退休後支持我參加北京市鋼琴愛好者聯誼會,陪我參加活動,還提出買一架進口新鋼琴置換家裡的星海牌舊鋼琴……”

“出國、提職稱,他都讓我先。1980年,北大宣布50歲以下的教師50%輪流公派出國進修。教研室第一次公布名單是金祥林,到第二次正式公布名單變成我了。原來是他主動提出讓我先出國進修。當然,我到了美國也給他找了一個博士後研究職位,去美國進修了一年多,那邊給他的工資是一年12000美元,比我公派高多了。後來提副教授、教授,我都在他前頭,他的成果比我多,都是他讓我的。”

1986年5月在美國紐約州政府大樓前(蛋形建築是劇場)

“我們倆回到北大後,一直都在物理化學研究所國家重點實驗室從事教學和科研工作。我們倆在同一個課題組,我負責合成和晶體培養,他搞結構。一起帶學生畢業論文、帶研究生,出了成果主要由我執筆寫論文,文章很多,成果也很有意義。有一次,國家重點實驗室成果評估會,我們倆分頭報告了兩項重要的研究成果。有一位專家提問:‘你們的成果很好,你們有什麼經驗嗎?’金老師回答:‘這是由于我們倆姓得好,我姓金,她姓湯,固若金湯嘛,所以配合得好!’平時不善言笑的他,語出驚人,引起哄堂大笑。”

2009年湯卡羅70歲生日時金湯合影

2018年10月金婚紅毯秀(北大燕北園)

“我們的女兒金晶也相當出色。她從小喜歡曆史,1989年高考她以北京市曆史第一名的成績考上北大考古系(那年北大曆史系不招生)。1994年北大畢業後,她獲得美國紐約州立大學Albany分校全額獎學金去美國留學。兩年後取得人類學碩士學位,繼而又取得計算機科學碩士學位。女婿邵斌是北大心理學碩士,去美國留學後,也取得計算機碩士學位。他們現在都在美國加州矽谷工作,他們有一個兒子。”

全家福(2019年8月攝于北京)

湯卡羅老師經曆過很多次社會的滄桑巨變。當時代的浪潮拍打到每一個人身上,生活也就随之起起伏伏。漫長的人生道路上,家庭的溫暖可以給人以生活與工作的信心與勇氣,能與一位品格與智慧相當的愛人彼此真心相伴,可以說是非常幸運、非常幸福的。

記者 | 郭九苓、高珍、劉宇

錄音整理、文字編輯 | 郭九苓

排版 | 祝晨旭

審核 | 湯卡羅、肖熠、高珍